網絡世界信息泛濫,澳大人在學習和工作時,可能經常會被彈幕信息干擾而影響專注力,而專注力卻往往是提升學習和工作的關鍵。在今期專題裡,我們採訪了三位澳大人,分享他們如何通過深度工作力助其提升學習和工作的效率。

決定成效的關鍵

美國喬治城大學電腦科學副教授Cal Newport在其專著《深度工作力》一書中指出,「深度工作力」(Deep Work)是把專注和努力放在創造有價值的工作上,這是稀有的技能,亦是成功的關鍵。書中提到《哈利波特》作者JK羅琳雖然使用電腦,卻以寫作哈利波特系列小說期間從社群媒體消失而聞名。微軟公司創辦人比爾•蓋茨也以一年兩次的「沉思週」而聞名。

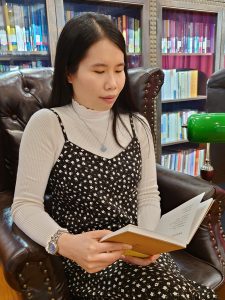

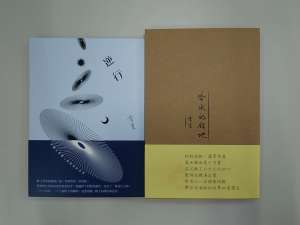

現從事中英翻譯工作、熱愛詩歌創作的澳門大學英文系校友劉素卿畢業後曾一度辭去工作專心處理第一本詩集《香水的餘地》的發行事宜,她認為,現今職場對多工處理(Multitasking)的要求十分常見,以她自己從事的翻譯工作和文學創作為例,若工作中經常被外界或信息打擾,會影響成效。因此她工作時常常要求自己集中精神,並習慣把手機倒放在桌面上,開啟勿擾模式,以及關掉電腦上無關的網頁等。「當然,這樣高度專注容易令人疲憊,因此我每深度工作一至兩小時,便會休息十分鐘。人們精神飽滿、氣定神閒做每一件事,深深投入每一個當下,往往事半功倍。」

全神貫注做好一件事

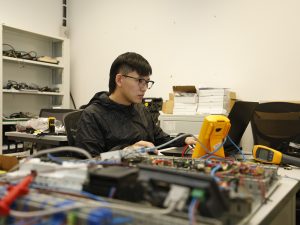

蘇偉傑從澳大本科畢業後直接攻讀博士學位,研究方向是電機及電腦工程。過去三年,他發表了七篇國際期刊論文(其中六篇為SCI一區期刊論文,即所有國際期刊中最頂尖的25%)及三篇國際會議論文,當中以第一作者發表的論文數量有五篇(三篇為SCI一區期刊論文)。2021年,他的論文〈LC耦合混合有源電力濾波器電流控制策略的設計與實現〉在國際電機電子工程師學會工業電子學會澳門分會舉辦的2020研究生論文比賽奪得冠軍。

蘇偉傑強調:「無論是學習或研究,要達到最好的效果,都離不開深度的思考和高度的專注力!」為避免外界干擾,他在思考和學習時習慣把手機放到難以伸手觸及的地方。他認為,科研人員鑽研難題時,經常要用到「深度工作」的能力,因為當他們探索某一事物或現象的緣由時,需要全神貫注地查找相關資料和文獻,並進行學習、思考和分析。「中途若被其他信息或事情干擾,很多時候腦海中的思緒就會中斷,效率也會下降,嚴重則引致問題遲遲不能解決。」

深度工作的建議

澳大持續進修中心主任、工商管理學院市場學教授劉丁己,專精市場營銷、品牌建設、企業治理、與戰略規劃,曾發表中英文學術期刊與會議論文超過100篇,還有700多篇企業診斷分析與專欄文章。他的教研和行政事務工作異常繁忙,還擔任政府經濟發展委員會工作,以及香港上市公司獨立董事,10餘年間孜孜不倦,維持穩定輸出。劉教授的深度工作技巧極具參考價值,他並按自身經驗為澳大人列出了基本版和進階版兩個深度工作的版本。

他說:「在深度工作的基本版裡,第一,是要在固定的時間,做固定的事情。比方說,我會固定在週三下午跟同事開會和見學生,週四下午讀學術論文,每週堅持完成三次中高強度健身,早睡早起不熬夜。期間儘量不讓其他的事情插進來,改變安排,把事情耽誤。第二,做事情要先難後易,很多人習慣由簡單做起,這樣會比較難成事,因為難的東西通常最耗時,也最需要深度思考,因此更需要提前準備。第三,在做事情時要斷絕一切干擾,最基本的就是不看電子郵件、微信,把固網和流動電話靜音,遠離外界滋擾。這說起來很容易,但做起來很難,需要心理和生理的練習。」

當上述三件事都做到時,劉教授表示,就可以挑戰以下更高難度的深度工作進階版:一、用專注走出舒適圈,自我挑戰。比如練跑,先設定一個可完成時間的目標,考驗自己能否做出更佳成績。這跟學習和工作都一樣,只做容易的事,便失去前進的動力,要時刻往下一個難關前進,但要循序漸進;二、透過冥想、打坐或禪修,令自己更專注;三、學會說不。「生活中出現的太多干擾,就是因為我們不懂得說不。想清楚生命與工作的優先次序,是幫助深度工作的好方法。必要時,要學會用委婉的方法拒絕,把更多的時間留給自己,做更重要的事情。」

劉教授認為如今世道盛行多工處理,有時一個人同時要做10件事情,這樣的工作模式不一定適合所有人。「長時間多工處理易導致決策疲勞,與決策品質下降,短期或許可以,長期則不利深度工作與身心健康。這都是我的經驗,希望對同學們讀書學習有一點幫助。」

來源:《澳大人》第114期