過去33年,姚偉彬教授從不間斷地貢獻他的出生之地澳門:1980年代末成為澳門大學前身東亞大學首位土木工程學助理教授、1999年澳門回歸前夕接任校長、2010年起探索住宿式書院的嶄新模式。當初他沒有長遠的生涯規劃,但現在回看在澳大30多年育人足跡,他的每步都為大學發展打下重要基石。

澳大首位土木工程學助理教授

1975年,姚偉彬在澳門蔡高中學畢業後,入讀香港浸會學院(現為香港浸會大學)土木工程系,再赴英國南安普敦大學攻讀結構工程碩士學位,並於香港大學取得土木工程哲學博士學位,再往加拿大卡加利大學從事博士後研究。「完成博士後研究工作後,我在當時的英國國家核能公司(National Nuclear Corporation)找到一份研究工作,主要研究爆炸對核電廠結構的影響,是很有趣的課題,可惜最後因工作簽證問題未能成行,所以回到香港大學做研究工作,期間得悉東亞大學準備開辦工程課程,於是回澳應徵。」

姚教授1988年回澳加入東亞大學的理工學院,教授電腦科目,同時受時任副校長李天慶教授邀請參與籌辦土木工程課程的委員會。1989年科技學院成立,並且開設了四年制土木工程學士學位課程,招收了十多名學生,姚教授於是開始在學院教授土木工程,並且成為第一任課程主任和澳大首位土木工程學助理教授。「在這個過程中,我不可以說是為大學籌謀甚麼,只是覺得自己的知識可以派上用場,於是答應去當開荒牛。」

「我連續四年教第一屆土木工程學生,直到他們畢業,好像做了四年班主任,師生關係特別好。」姚教授說,在他首批教出來的畢業生當中,一些人留在大學做教學助理並同時修讀碩士學位,但他卻主張學生到外地升學:「說得粗俗一些,我是想踢走他們,表現愈好的,我愈想踢走,不是說我們的大學不好,而是到不同地方、不同大學學習,能夠擴闊視野、體會文化多樣性,以及培養國際化和開放的思維。」當年,不少學生受姚教授的鼓勵到外地院校升學,當中數人後來更回到澳大,成為他的同事。

接任澳大校長

姚偉彬在1997年成為科技學院院長。1999年中,時任校長周禮杲教授已屆退休年齡,澳葡政府要考慮下任校長人選。「有一天,副校長馬許願教授打電話跟我說,時任行政、教育暨青年事務政務司黎祖智博士想找我面談。我原以為是說其他事,見面後才說是想推薦我成為下任校長,問我上任後覺得有甚麼可以做。」

面對突然而來的委以重任,姚教授沒有顯得慌張,在短短的會面裡,他分享了對澳大未來發展的一些構想,而他心裡也認為:「這也是一個難得的機會。」

在1999年8月的1999/2000年度開學典禮上,姚教授以42歲之齡就任澳大校長。他當日在致辭開首引述了牛頓的話來描述自己的任命,令在場人士印象深刻:「如果我真的能夠比別的一些人看得遠一點,原因只是我站在一群巨人的肩膊上。」

姚教授認為工程學訓練了他的邏輯思維,讓他看到事情要一步一步構建出來:「前人做的事情很重要,我也有我的方向,但一定要逐步做,要有基礎,要弄明白甚麼是可行、甚麼要先建立基礎才能去做。大學的建立及發展,事情不會像炸彈一樣爆出來的,一定要有原由、有過程和有步驟。」

提升師資、招收優異生

姚教授在任時的治校重點之一是提升師資水平。他接任校長時,全校約200名教師中只有40多人有博士學位,因此他認為澳大要有發展,首重提升師資。「高水平的師資可以引入,也可自行培訓,我覺得兩樣也要做,所以我們一方面在招聘時提升教師的學術要求,同時提供機會及支持本身的教師修讀博士學位。教師有更好的學術基礎,我們的課程和研究才會好,就像建築一樣,要有好的基礎,高樓才能拔地而起。」

姚教授也非常注重吸引優異生,希望藉此促進其他學生發奮向上:「一些學生可能原本以為自己表現不錯,後來發現在大學有同學更勤奮,因而見賢思齊、急起直追爭取更好成績。」因此,他上任後延續前任校長周禮杲教授任內最後一年推出的校長推薦入學計劃,凡就讀澳門中學六年級的優秀學生,經中學推薦可申請免試入讀澳大。「幸運的是,我當校長的九年間,本地中學畢業生人數節節上升,這也讓大學招收到更多優異學生,要考入澳大的競爭也愈來愈大。」

姚教授接任校長數月後,澳門在同年12月回歸祖國。此後澳大獲准在內地更多地方招生,從最初數個省市,逐漸擴展至內地所有省、市和自治區。「回歸後最初兩三年,我們採用高考二本線招收內地生,到2002、2003年,我提出升到一本線,後來有些課程的收生要求比一本線還再高一些,由此可以讓人看到澳大在澳門高教中的領先地位。」

校務雖繁不忘教學

1999年至2008年擔任校長期間,姚教授有七年仍堅持教學工作,講授學士和碩士課程及指導研究生。他說:「根據《澳門大學章程》規定:在不妨礙其主動提出授課的情況下,校長可豁免授課。但我用正面的角度來理解這句說話,覺得這是提醒我可以繼續教學工作。我當時42歲,覺得自己不會一輩子都當校長,必須堅持教學。另一方面,如果校長、院長等大學領導層繼續教學,就能站在最前線接觸學生,也能了解前線教師的所思所想,有助為大學制訂更佳的發展方針。」

不過,對姚教授來說,堅持教學的最大動力是他從中獲得的喜樂:「教學的喜悅就像父母培育子女成長時的喜悅,我不希望失去這種感覺。身為校長要處理很多行政工作時,不時感到困倦,能抽離工作到課室是好事,也是樂事,讓我可以保持心境平和。」

出任住宿式書院院長

2008年卸任校長後,姚教授繼續教授土木工程學,2010年到英國劍橋大學擔任半年訪問學者,適逢澳大籌備試行住宿式書院模式,他便趁機在劍橋體驗書院的氛圍和運作,同年八月回到澳大並申請出任東亞書院(現稱何鴻燊東亞書院)創院院長。

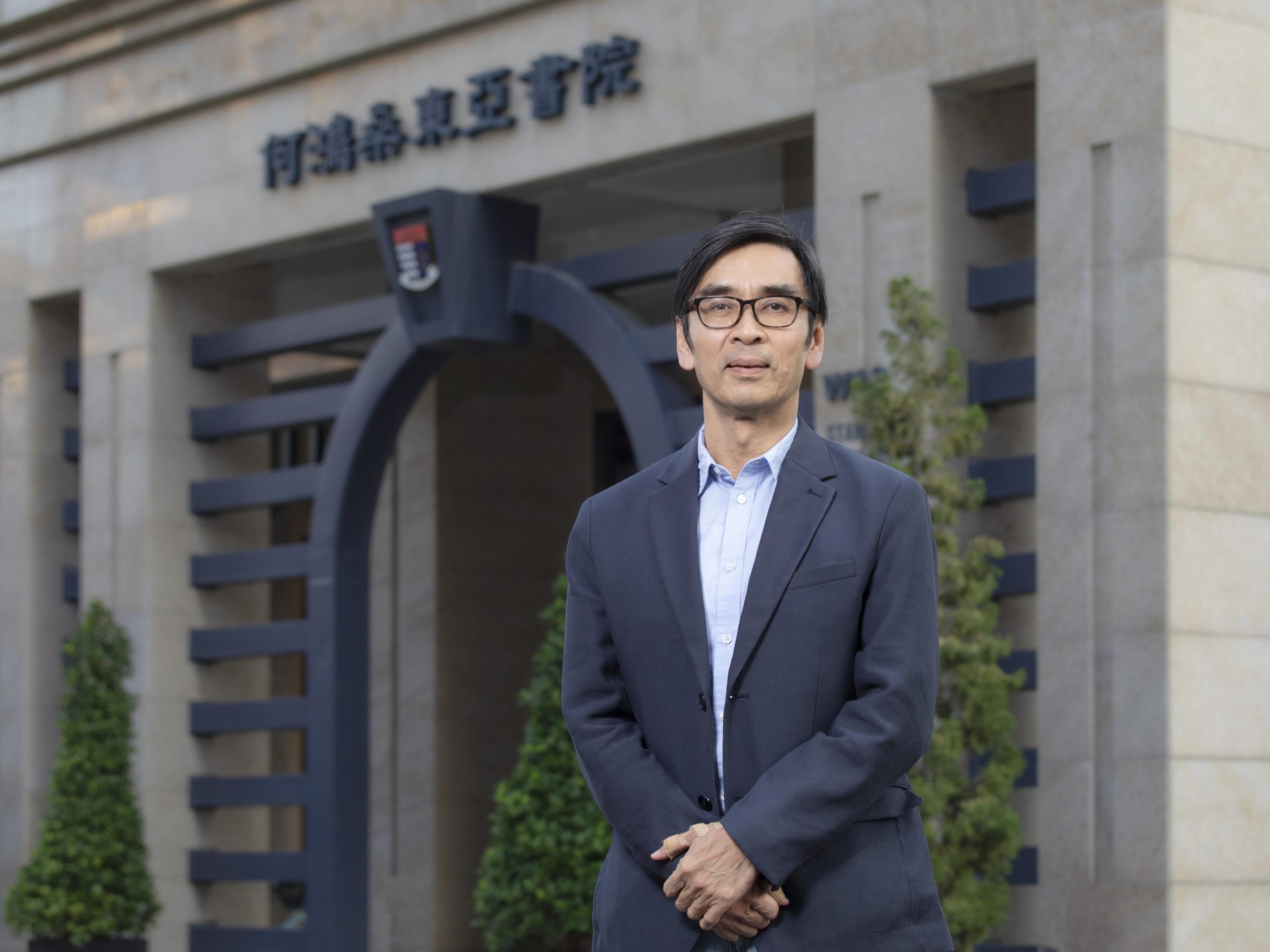

訪問當日,姚教授在書院門前介紹其花了不少心思設計的院徽:「我們的院徽有一座象徵連接東西方文化的橋,海浪代表大學位於東亞水域,古字「雧」指群鳥聚集在木上,體現書院社群生活的理念。」回顧11年來在書院的生活和教學經歷,他視書院為一個學習社群,提供機會讓學生認識自己和世界,「我在書院可以近距離與學生接觸,任何時間都可看到他們成長,從多方面看到學生的學習成效。」

他認為,住宿式書院強調「知識、實踐和態度」(Knowledge, Attitude and Practices),當中第一步是給予學生知識,然後給他們機會實踐,最後是讓他們將學到的價值觀內化成為生活的一部分,這樣才是真正的學習。

「大學就像是自己的一部分」

2021年是澳大40週年校慶,也是姚偉彬投身教育工作的第39年,當中他有33年在澳大度過,早已視大學為家。「澳大是我感覺上最接近的地方,我不可以說我是大學的一部分,而是相反,我覺得大學像是自己的一部分。我的身分認同不可能與我在這30多年的體驗、我在這裡做的事情分開。無論大學叫東亞大學還是澳門大學,不論我是土木工程教授、校長還是院長,我最大的身分認同很簡單,就是這間大學的人。」

來源:《澳大人》電子版