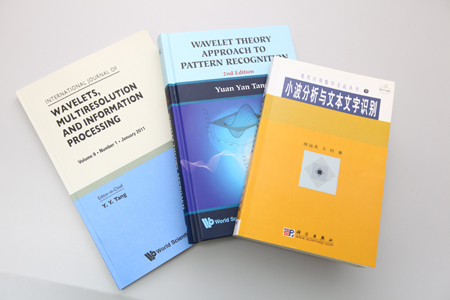

澳大講座教授唐遠炎在國際計算機智慧系統領域有著舉足輕重的地位,他在學術界擁有多個第一:將熵理論引入模式識別,建立文本分析與理解的理論框架;完成首部有關小波理論和模式交叉學科的英文和中文專著;創辦國際上第一本關於小波及其應用的期刊和國際會議……唐教授開創多項突破成就,令他執著前行的,除了對研究的高度熱情,還有一顆為科學發展無私奉獻的古熱心腸。

家教嚴鍛煉刻苦意志

唐遠炎教授是回族人,40年代出生於四川成都,雖然成長於中國那段艱難年代,但環境磨難卻沒有扼殺他的理想和壯志,這與他父母從小重視孩子的教育有莫大關係,「別家小孩課後可以輕鬆玩耍,我就要趕回家溫習;暑假時同學都可以到郊外瘋玩,我就要到私塾修讀聖賢書。」但如今唐教授很感激父母當初嚴厲教導,讓他在鞏固知識基礎之餘,也鍛煉了刻苦求學的意志。

大學畢業從事航太工程

1961年高中畢業後,唐考上重慶大學無線電系,成為當時少數能上大學的幸運兒。以優異成績畢業後的他被分配到航天部門(當年稱為七機部)從事航太事業,直至1978年考入北京郵電研究院,成為國內第一批碩士生,從事系統工程專業的學習和研究。當時他接觸到西方的高新科技,開始嚮往學習國際最前沿的科學。1982年,年近40歲的唐遠炎考取了博士獎學金,赴加拿大蒙特利爾市康可迪亞大學電機工程系學習,成為該校第一位取得此榮譽的中國學生。兩年後,他看到計算機發展的前景,轉系師從加拿大皇家科學院院士殿堂級人物孫靖夷教授,開始學習和研究文字識別和文本分析。

潛心研究為令社會得益

唐教授視居禮夫人和愛因斯坦為榜樣,多年來研究碩果纍纍,其論文研究更被其他科學家應用於15項美國專利和兩項歐洲專利,但他自己卻只申請了兩項研究專利,對此,他輕描淡寫地說:「申請專利可以賺錢,別人卻難以應用你的研究結果,公開後可讓更多科研人員得益,最終也會讓社會得益。我做研究,不為名利,只是希望可以為科學做些貢獻。」

唐遠炎教授2011年加入澳大, 是澳大九名講座教授之一。他先後透過知名的科學出版商- 世界科學出版公司出版了七部著作,其中包括去年以澳大名義出版的專著《基於小波分析和分形理論的文本分析與識別》。他說:「澳大為研究和教學提供較好的環境和條件,新校區也將建立條件更為先進的科研基地,未來會繼續在模式識別上進行深入的研究,比如遙感影像處理,可以運用到航太、安全、醫學、農業、礦山和森林等很多領域。」

感激太太支持

將大半生奉獻給科研事業的唐教授,好在身邊有位賢內助,「太太對我的工作一直非常支持。我遇到困難她會鼓勵我,所以在我取得的成就中有她的一份。」唐教授雖大部分時間都在校園裡度過,但每週也儘量放半天假陪太太看場電影,「工作與生活需要平衡,就像一根弦,長時間繃得太緊就會失去彈性,看電影對我來說也是放鬆的方式。」

盧梭說過:「當一個人一心一意做好事情的時候,他最終必然會成功。」由此來看,唐教授正是這樣一位成功者。