海貝在一般人眼中,只是海生螺類的堅硬保護外層,但在楊斌教授這位歷史學家的眼中,這小小的一顆毫不起眼的海貝,卻可窺視出一段鮮為人知的全球史。

三千年歷史的海貝

澳門大學歷史系主任楊斌教授的辦公室,擺放著從各地購買或搜集的歷史珍品,當中有殷商時期的青銅貝和不同年代的瓷器和書畫等。在他眾多的藏品中,最不顯眼的應是那幾顆散在青花瓷盤子裡的海貝,但它們卻是所有藏品中年代最久遠——足足有三千年歷史。

訪問一開始,楊教授向記者展示了他書桌上這些珍珠白色、大小幾乎一樣的海貝。每個海貝的表面上都有一條長長的齒槽,背面稍微突起。「我研究這些海貝足足18年了,這些全都是來自數千年前的古物,十分珍貴,在古代貿易市場佔舉足輕重的地位,對全球貿易也有著重要的意義。」

楊教授在其2021年出版的中文版著作《海貝與貝幣:鮮為人知的全球史》從全球史的角度探討貝幣的起源、演變、價值等,溝通中國史跟世界史,探索既有地方特色又有全球性的貝幣世界,為讀者描繪了一幅浩瀚的貨幣史畫卷。

該書分析了從新石器時期到20世紀中期在印度、東南亞、先秦中國、古代雲南、西非、太平洋諸島和北美長期存在使用的海貝和貝幣,試圖打通中國史和世界史,對於經濟史、貨幣史、海洋史和全球史均有相當的突破,獲得社科文獻出版社的「2021年度十大好書」、《中華讀書報》的「2021年度不容錯過的20種歷史好書」、《新京報》的「2021年度閱讀推薦」及國家圖書館第17屆文津圖書獎的「推薦圖書」。楊教授說:「在250多種海貝當中,只有俗名『貝齒』的貨貝以及少量的環紋貨貝被選中作為貨幣,因為海貝成年後大小都一樣,長約1.5厘米至2厘米,寬約0.8厘米,就像在流水線上生產出來,這是它在印度和西非成為貨幣的主因。而且海貝只重約1克,非常輕巧和易攜,堅硬不易腐蝕,在交易中可稱、可量、可數,是成為小額交易媒介的不二選擇。」

一顆海貝連繫中外

楊教授來自浙江,上世紀90年代於中國人民大學攻讀本科及碩士學位,2004年在美國波士頓東北大學完成博士學位。先後在中國人民大學和新加坡國立大學任教,2017年加入澳大,2021年7月出任歷史系主任。他醉心中國史、全球史、海洋史和科技醫療史的研究,是西冷印社社員,亦是澳大唯一一名該社社員。

楊教授是最早提倡並實踐從邊疆看中國的學者之一,他在攻讀博士學位期間已開始將研究的目光投向雲南,更決定把雲南歷史作為其博士論文的研究課題。在雲南進行田野調查期間,他更了解到貝幣在古代已經在內陸雲南使用,回美後即告訴導師這個發現,「我的導師也跟我說起西非貝幣的歷史,引起了我對貝幣的興趣。之後就開始深入研究,後來還寫了三篇關於雲南、殷墟以及整個亞洲海貝興衰的論文,本以為我的觀點全都寫在文章裡了,但後來我又有很多新發現,於是又撰寫了《海貝與貝幣:鮮為人知的全球史》一書加以詳述。」

目前學術界大多把中國史與世界史分開來研究,楊教授希望透過他的書,把中國史跟世界史兩個學科互相融通,「中國是在世界之中,而不是在世界之外。」他的著作從馬爾代夫開始應用貝幣寫起,按時間順序描述海貝作為貝幣在不同地區的應用,他同時儘量強調貝幣跨地區的聯繫、發展和脈絡,配以各地有關貝幣的考古紀錄、人物遊記、法典等,用地方材料講述全球故事。

楊教授還在著作中提出了和很多學者不一樣的觀點,是其著作的一大亮點。「中國學術界很多學者認為,海貝是中國最早的貨幣,是最早使用海貝作為貨幣的國家。但我指出了海貝在古代的中國並非貨幣,只是『貨幣候選物』。『貨幣候選物』是指可能成為貨幣的東西,包括最終可能沒有成為貨幣的東西。過去人們分不清貴重物品和貨幣之間的關係,認為貨幣就等於財富和有價值的東西。海貝來自遙遠的印度洋,運輸不便,供應也不穩,所以它在古代中國沒有成為貨幣。」他還以珍貴的鑽石比喻為古時的海貝,「雖然可以用鑽石換取貨幣,但人們不用鑽石消費,所以海貝和鑽石一樣都不是貨幣。」

與澳門的歷史因緣

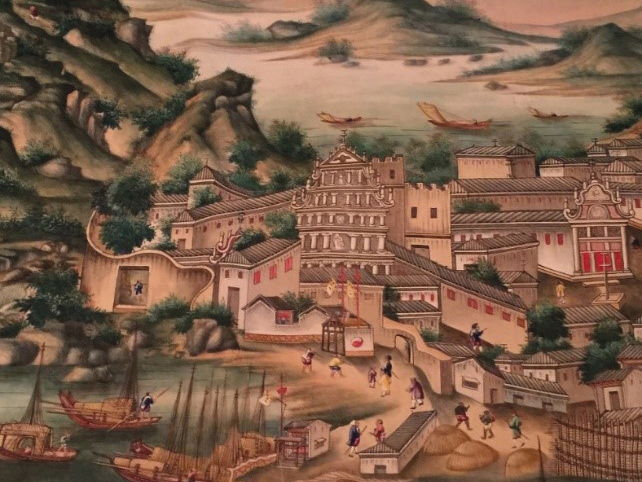

2017年春,身處新加坡的楊教授正在撰寫一本講述國學大師饒宗頤教授在新加坡大學任教經歷的書,他搜集資料期間,偶然在新加坡國立大學博物館李光前藏品館看到了正展出一幅長318厘米,寬30厘米的清代澳門山水長卷。此卷未曾被收錄於有關澳門地圖或繪畫的任何著錄,為楊教授首次發現,是目前發現關於澳門地貌、風光和民居的最大型中國山水畫和地誌畫。

楊教授在這之前從未研究過澳門歷史,但他當時即將到澳大任教,意外發現了這幅畫,也許正是他要跟澳門開始一段歷史因緣的契機。

「這幅山水長卷的顏色豔麗,氣魄宏大,我想研究它到底畫了甚麼。」楊教授到澳門後這幾年來,陸續走遍了澳門每座山和街道,大致確認了圖上所畫的澳門地形。他結合同時代的文獻,對其主題、內容和特點加以比較分析。此長卷是受到西洋畫法影響的中國畫家所作的傳統山水長卷,時間約為乾隆早期或中期(18世紀中期),是目前發現最大的一幅澳門地誌畫,也是中國視野下以澳門為主題的一幅最早最大的中國傳統山水畫,生動展現了清代主權和治權下澳門華洋交錯安居樂業的「盛治」。楊教授將這發現寫成文章〈「百里江山」——新發現的一幅新加坡藏澳門山水長卷初探〉,刊登於澳門文化局主辦、澳大澳門研究中心編輯的《文化雜誌》。他說:「在研究長卷時,我受到啟發,正準備撰寫一本專著,探討18世紀不同視野下的澳門形象。」

研究歷史自得其樂

在重述整個學習和研究歷史的過程裡,楊教授形容自己年少時開始學歷史純粹是因緣際會。後來遠赴海外升學,既是時代所向,也是志向所趨,「研究歷史是一件很自得其樂的事,即使我從事學術研究這麼多年,今時今日每當我找到一些文獻能證明到自己的觀點,仍會十分興奮。自娛自樂是人生的最高境界,也是我研究歷史的動力。」

來源:《澳大新語》第26期