錨定雙碳戰略和建設宜居、韌性、可持續的智慧城市為目標,澳門大學結合區域特點,在生態領域重點向智慧城市碳中和綜合能源系統、區域海洋環境兩大研究方向推進,回應可持續發展目標十三「氣候行動」、目標六「清潔飲水與衛生設施」、目標十四「水下生物」,助力澳門實現2030年碳達峰、2050年電力和陸上交通領域深度減碳的目標。

能源調控的革新

澳門的能源消費以電力為主,佔比逾六成,電力消費中又以商業消費佔主導;且九成電力依賴外購。此背景下,澳門要實現碳中和,須從本地發電、外購電力、建築與交通耗能等方向綜合入手。澳大依託智慧城市物聯網全國重點實驗室,以物聯網、大數據、人工智能等技術,為智能化改造城市配電網、優化需求側調控等碳中和路徑築牢基礎。

傳統電力系統遵循「源隨荷動」模式——發電端被動跟隨用電需求,面對大規模新能源接入,難以平衡電網與實現減碳。澳大校長、智慧城市物聯網全國重點實驗室(下稱「實驗室」)主任宋永華教授是最早提出「荷隨源動」的學者之一,主張將調控重心從發電側轉向需求側:通過引導用電負荷靈活回應能源供應,提升風、光等不穩定新能源的消納,協助電力系統安全、經濟地利用新能源。例如,商業樓宇的空調系統可利用建築熱慣性調整運行、電動汽車可錯峰充電,這些「隱形資源」的激活,有利於踐行可持續發展目標十三「氣候行動」。

城市電力的「減碳路徑」

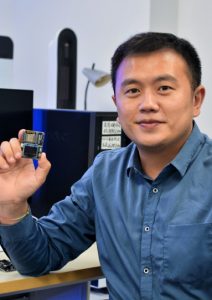

澳門等大灣區城市經濟增速快、人口多、電力負荷密度高,尤其酒店、樓宇等公共建築密集且高能耗,對電網安全與低碳節能調控的需求迫切。實驗室助理教授惠紅勛團隊研發的「基於物聯網的城市電網靈活資源調控技術」,在信息全息感知、建築時變建模、優化調度控制等方面取得突破。

團隊既考慮靈活資源的電力特徵,並結合外部環境、用戶舒適度、建築熱慣性等非電力特徵,圍繞基於物聯網的城市電網靈活資源,提出跨域信息交互、多時間尺度建模與可調控能力量化技術,基於此考慮電力市場和碳市場聯動,提出資源調度控制技術。

技術首先於澳大校園應用,團隊建立智慧能源數模混合實時仿真平台,整合光儲充一體化、集中供冷等資源,成功實現微秒級實時調控校園電力系統運行。惠紅勛教授表示,該平台成功讓校園能源消耗的費用降約10%,為城市減碳提供了「澳大樣本」。此外,團隊支撐深圳市研發「建築能耗監測平台」和「可控負荷資源管理平台」,並依託該市雙碳大腦平台實現建築集群的規模化示範部署應用,助力提升城市電網調節和新能源消納能力,建設灣區低碳城市。

電氣化交通「可調」與電網「能容」

澳門約25%的直接碳排放由陸上交通系統產生,因此,推動陸上交通電氣化是澳門特區政府發佈的《澳門長期減碳策略》的核心措施之一。澳大團隊在電動汽車充電負荷建模與分析、充放電引導與調控、充電基礎設施規劃等領域深耕,與澳門電力合作開發澳門智能充電管理平台,應用於充電基礎設施優化;與南方電網等合作提出電動汽車的規模化有序充放電控制,及其作為移動式儲能提升電力系統韌性等技術,並在廣東、海南等應用,助力目標七「經濟適用的清潔能源」與目標十三「氣候行動」協同推進。

配電網是城市電力系統的「毛細血管」,運行效率直接關乎減碳效果。針對澳門及大灣區負荷密度高、配電網結構複雜、運行靈活性不足的問題,團隊以大數據驅動的人工智能技術破局。實驗室副教授張洪財指出,團隊研發的「數據驅動的非參數運行及控制技術」,為配電網智能化升級提供了新思路:無需依賴精確的物理參數,僅利用人工智能技術即可實現複雜城市配電網的準確建模和智能控制,有效提升配電網對分佈式風光新能源及電動汽車等新型負荷的承載能力,助力城市配電網安全、高效、低碳運行。

橫琴的成功範例

澳大創新技術的價值進一步在橫琴粵澳深度合作區驗證。團隊與國家電投合作,將數據驅動技術應用於集中供冷系統的運行,即通過區域製冷系統實現智能化管理。負責該項目的張洪財教授解釋,項目利用冰蓄冷技術「削峰填谷」:在用電低谷時儲能、在高峰時融冰釋能。如此一來,既減少了對電網高峰負荷的壓力,又充分利用了低谷時段的廉價電力。

2023年,該系統成功令深合區區域供冷系統3號能源站總體能源消耗減6%、用電成本下降11.45%。張洪財教授深信:「未來隨著粵港澳大灣區能源電力市場協同深化,技術將推動區域能源系統向更低碳、更智慧的方向發展,支撐碳中和的目標在城市中逐漸實現。」

水資源再生與「變廢為寶」

澳門地處沿海,城市的宜居性與海洋環境息息相關。澳大成立區域海洋研究中心,開展海洋環境污染防治研究,著力於改善沿海城市的水環境,為改善城市環境、保障居民健康等發揮積極作用。

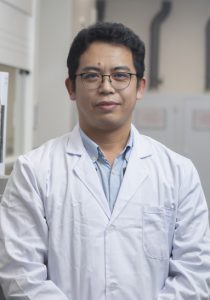

科技學院土木及環境工程系、區域海洋研究中心副教授郝天偉率團隊深耕污水淨化與資源利用技術,開發出「垃圾滲濾液膜濃縮液處理系統」,全面革新無法高效應對高濃度、難降解污染物的傳統生物和/或化學絮凝處理技術。新系統融合電化學與電絮凝技術,可高效去除難降解有機物、磷、氮及重金屬,淨化效率提升至現時的3-10倍,處理成本下降50%。該系統適用於垃圾滲濾液、紡織工業廢水等多種場景,目前正擴展實驗規模,爭取早日市場化。

在污泥處理領域,團隊開發出「市政污泥中的高附加值資源回收系統」,通過發展多種創新技術從市政污泥中提取硫酸多糖(可用於抗腫瘤、抗凝血)和工業級海藻酸鈉,不僅使污泥脫水性能提升80%,更實現「變廢為寶」。考慮到公眾對污泥提取物醫用的接受度,團隊轉向「取之於水、用之於水」路徑——從污泥中提取硫酸多糖製成含量為0.5%的魚飼料添加劑。實驗顯示,食用該飼料三至四周的大黃魚、黑鯛及黃姑魚在細菌和病毒襲擾下的存活率顯著提升,為漁業可持續發展與海洋生態保護提供新可能。

團隊更針對硫酸多糖提取後的剩餘污泥進行發酵,生產揮發性有機酸(VFA),開發出配套「揮發性有機酸(VFA)及鹼度在線監測系統」,可以高效檢測發酵過程的穩定性。系統於3分鐘即完成檢測,速度較傳統設備快10倍,成本下降90%,已應用於香港多家污水廠,為厭氧發酵產業提供高效監測工具。郝天偉教授表示:「我們與周邊地區的高校和企業緊密合作,為科研創新與實踐落地提供強大支撐,彰顯了澳大科研『立足本地、服務區域』的優勢。」

從能源系統的需求側管理優化、電力系統的安全保障,到水資源的全鏈條治理,澳大以多維度的技術創新,為澳門及區域生態可持續發展注入動力。未來,隨著研究的深化與合作的拓展,這些技術將在更廣闊的舞台上綻放價值,推動生態能源領域可持續發展目標的實現。

文 : 樊越欣、關家熹

圖 : 編輯部,部分由受訪者提供

來源:《澳大新語》第32期

相關文章: