澳門大學以學術力量回應時代課題,為建設更永續、更健康、更公平的社會貢獻智慧。在2020年至2024年澳大圍繞聯合國可持續發展目標發表的逾6,000篇學術論文中,以社會層面的目標七「經濟適用的清潔能源」、目標三「良好健康與福祉」和目標四「優質教育」三大目標的學術成果最為顯著,約30%論文的引用量居於全球前十分之一水平,約3%的論文引用量位列全球前百分之一,反映相關論文的影響力領先國際。

先進材料為潔淨能源注入新力量

目標七「經濟適用的清潔能源」是可持續發展的重要支撐,澳大以「區域痛點—技術創新」為導向,針對高溫高濕、配電網壓力大、颱風災害等痛點,開展節能方案、配電網技術、能源系統韌性提升等研究。此外,澳大依託應用物理及材料工程研究院研發先進材料。其學術成果超卓,迄今已開展超過190項研究,並在科學引文索引(SCI)期刊上發表逾2,000篇論文,被引用次數累計超過40,000次,材料科學和化學領域穩踞頂尖學術指標基本科學指標(Essential Science Indicators,ESI)學科全球排名前百分之一。

湯子康講座教授表示,研究院聚焦前沿科學創意思維與跨學科碰撞模式,積極開發新領域先進材料,包括光電.電光材料與器件。研究團隊突破功能邊界,利用鈣鈦礦的多維材料開發光電與電光互相轉換的雙功能器件。現時,同一器件的光轉電效率高達26.7%,高於市售的多晶矽太陽能電池(轉換效率約為15%–24%);電轉光的LED外量子效率約32%,達至世界前列水平。

研究院團隊更積極研究能源儲存新領域,尤其是李清助理教授特別關注提升新型儲能電池的能量密度和完善運轉的安全性等,開發正負極材料、電解液、隔膜等關鍵部件和新型液流電池等。以實際應用為導向,研究團隊針對不同應用場景設計儲能電池材料,大幅度延長現存電池的使用壽命,並加強太陽能、潮汐能、風能和新氫能等自然能源的綜合利用。

全國中藥研發高地

在目標三「良好健康與福祉」方面,澳大中華醫藥研究院以中藥機制與質量全國重點實驗室為載體,開展高水平科學研究、高質量人才培養,助力中藥現代化、標準化、國際化。

澳大堅守學術重任,2023/2024學年發表中醫藥研究相關的 SCI 期刊論文 300 餘篇,累計超過3,800篇,實現《科學》(Science)等頂尖期刊突破。澳大藥理學與毒理學於US News 2024–2025全球最佳大學學科排名中攀升至第33位,位居港澳地區之首,同時在ESI排名躍升至全球前千分之一,進入世界頂尖學科的前列。澳大中華醫藥研究院助理院長陸金健教授指出,研究院自2002年成立至今,在讀學生由30餘人上升至500餘人,累計畢業生逾千名,為中藥產學研界培育人才。

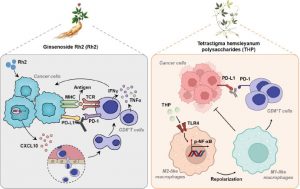

澳大以科學方法探析中藥發揮作用的成分,又以現代科技闡釋其作用機制。現時研究院主要關注中藥於免疫相關疾病、腫瘤、心腦血管疾病、神經系統疾病及代謝性疾病的作用,開展靶向腫瘤壞死因子二型受體(TNFR2)抗腫瘤藥物、特異性皮炎藥物、天然活性多糖皮膚修復藥物等研發工作。陸教授的團隊亦圍繞中藥在抗腫瘤中的應用開展前沿研究,冀以中藥及活性成分增強抗腫瘤作用並減輕癌症病人的併發症痛苦。

除了全國重點實驗室,澳大更憑藉創新科技優勢成立澳門中藥研發中心,助力部分經典名方品種進入中試生產並啟動澳門註冊。建立澳大澳門中藥檢測中心,承擔政府的中藥註冊檢驗、監督檢驗、突發事件的應急檢驗,同時為業界提供中藥檢驗、技術檢測、中藥質量標準制訂等服務。正籌備成立免疫調節研究中心,以深化細分領域的優勢。通過完整的上下游研發鏈,為全球人類健康提供創新解決方案。

夯實學術基礎預防精神疾病

另一方面,根據聯合國世界衛生組織指出,抑鬱症是全球第三大疾病負擔。有鑑於此,澳門大學健康科學學院公共衛生及醫藥管理學系系主任項玉濤特聘教授,結合精神病學和公共衛生交叉領域,深入展開公共精神健康相關研究。

項教授指出,其團隊的研究方向主要圍繞抑鬱症三級預防的原則來開展,例如:鑒別抑鬱症高風險人群、早期篩查等,並與國家精神心理疾病臨床醫學研究中心密切合作,研究高風險人群治療方案。他補充道,預防勝於治療,希望通過及早發現、及早預防,提升整體健康程度,從根源上實現目標三「良好健康與福祉」。

「我們的研究是以服務臨床為最終目標,因此與各地的醫院和治療中心緊密合作。團隊早前發表的《中國重度抑鬱症中抑鬱症亞型患者的人口統計、臨床特徵及精神科藥物處方模式》(Demographic and clinical features and prescribing patterns of psychotropic medications in patients with the melancholic subtype of major depressive disorder in China)等文獲《中國抑鬱障礙防治指南(2025版)》引用,為精神病學的臨床治療提供學術參考。」項教授如是說。

面對全球公共衛生問題,項玉濤教授亦與時俱進,帶領團隊為全民健康保障提供學術支撐。2020年初,項教授團隊領先全球,關注到新冠肺炎患者、衛生工作者及公眾的精神衛生健康,並就相關問題先後撰寫多篇文章,並刊登於國際知名醫學期刊,例如《柳葉刀》(The Lancet)及其子刊《柳葉刀.精神病學》(Lancet Psychiatry)。其中《針對2019-nCoV爆發迫切需要開展精神衛生服務》(Timely Mental Health Care for the 2019-nCoV Outbreak is Urgently Needed)更是全球第一篇關於新冠肺炎疫情導致的精神心理問題的學術論文,迄今引用量逾5,000次。相關論文成果不但在疫情期間為抗疫工作提供了巨大幫助,並為預防及應對未來可能的相關挑戰提供重要參考,並有助優化全球精神衛生健康服務的可持續發展。

改革語言教育提升全民素養

針對目標四「優質教育」,澳大從三方面構建實踐體系:教育公平與人才培養層面,以多項獎學金、適配澳門產業需求的學位課程回應需求;教育模式層面,推行「四位一體」全人教育的協同育人平台,打破傳統教學邊界;科研層面,近年研究聚焦中國及澳門的教育議題,兼備多語教學及學習能力、經歷等研究方向,發揮澳門「多語文化交匯」的優勢,為區域教育發展提供理論參考與實踐路徑。

澳大教育學院助理院長、語言教育中心主任于書林副教授,歷年來積極推動第二語言寫作的教育改革,他與團隊撰寫的《「寫得真好!」:從反饋素養的角度重新審視教師書面反饋中的表揚》(“It’s very well written!”: Revisiting praise in teacher written feedback from the perspective of feedback literacy),獲國際語言學權威期刊《應用語言學》(Applied Linguistics)刊登,對寫作教育影響深遠。

該文提出寫作反饋對學生的多維度影響的相關理論框架及實證研究,主張教師從糾正文本措詞和文法錯誤,轉而關注語篇結構、邏輯連貫性、語氣與讀者意識等高層次寫作技能。通過具體的正向反饋因材施教,激發學生學習動機,從而提升第二語言的寫作能力。

于教授團隊同時推進同儕評估研究、基於合同和勞動的寫作能力評估等相關研究。前者強化低水平學力者在同儕學習中的參與度,後者將寫作學習任務具象化,從不同維度出發,縮小弱勢者與強勢者的語言學習差距,建立更加公平的教育評估體系。

除了獲劍橋大學出版社、斯普林格(Springer)等國際頂尖學術出版社發表研究成果,于教授更曾收到澳大利亞昆士蘭大學的學者來函,對方將其研究成果轉化到實際課堂內容,廣獲好評。他更表示:「我們與澳門教青局、本地中小學、內地大專院校等合作,成功將研究應用於課堂實踐、學生評價標準及教師培訓等,全方位推動第二語言寫作學科向更人性化、更實用及更可持續的方向發展。」

澳大通過前沿材料研究及相關企業合作開發清潔能源,積極建設以中醫藥為切入點的大健康產業,秉持澳門文化優勢發揮師資培訓硬實力、發揮「以中華文化為主流,多元文化共存的交流合作基地」的優勢。澳大時刻聚焦現實需求,藉前瞻性的學術及科研成果深耕社會福祉,為可持續發展出一分力。

文:關家熹

圖:編輯部,部分由受訪者提供

來源:《澳大新語》第32期

相關文章:

》引用-225x300.jpg)