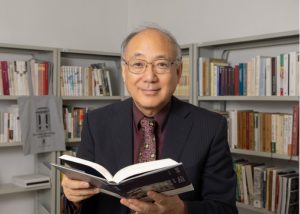

澳門大學講座教授、歷史系主任孫江,笑稱自己是典型中的不典型歷史學者。典型在於師承史學大家,40年間深鑽不輟;不典型在於,涉獵古今中外多個跨學科、跨區域問題。從南京到東京再返華,最後來到澳門,自比是遊牧型學者。自2024年加入澳門大學,孫教授旋即醞釀了關於澳門歷史的新敘事。

遊牧型學者

孫江教授自稱是遊牧型學者,逐水草而生,不斷變換研究題目。這從他的成長經歷可窺見一二:1963年出生於揚州,成長於新疆伊犁,高中回到江蘇;於1981年考進南京大學,師從著名歷史學家蔡少卿。蔡少卿的老師是晚清貴州布政使邵積誠之孫、北京大學歷史系教授邵循正,邵循正則是著名歷史學家、外交家蔣廷黻的學生。孫江教授和其師輩一樣,均遊歷海外,研習多國語言,兼採中外各種研究方法。

碩士提前畢業後,孫教授留校執教。為了進一步研究基督教史,他欲赴美國深造,並為申請獎學金而前往中轉站日本。在日本停留期間,他僅一年即自學掌握日語,於1993年獲東京大學綜合文化研究科破格錄取,直接攻讀博士學位課程。孫教授在讀博期間,同時在早稻田大學法學部及駒澤大學文學部等教授東亞史。1999年,他順利畢業後在靜岡文化藝術大學國際文化系任教。

留日20年間,孫教授在社會史、記憶研究和思想史等方面多有收穫。與此同時,他還關心歷史與現實的關系,研究圍繞南京大屠殺的歷史和記憶問題。除了個人學術產出外,他亦希望培養契合己志的學生,延續學術薪火。這個揮之不去的念頭最終促使他重返母校南京大學,同時執教於政府管理學院和歷史學院。孫江教授創立學衡研究院,引領「概念史」和「記憶研究」兩大前沿領域,吸引了來自歷史、文學、政治、新聞、社會等多學科的青年學者從事研究。他更以首席專家身份獲得2013年國家社科基金重大項目「現代中國公共記憶與民族認同研究」,並獲得「優秀」的結項評定。

2024年,孫教授來到澳門大學。澳門作為中國最早開放的門戶樞紐之一,對中國及東亞近代史有著重大意義。為此,孫教授打算以「記憶之場」方法重新書寫澳門歷史,並提出了「以澳門為中心」的全球史構想。

學術組織者

「研究歷史是為解決生命中的困惑。歷史是我的田野,整個人文社會科學是我的方法。」孫教授如是說。這也解釋了,為甚麼他的研究涵蓋了中、西、日,涉及歷史學、政治學、人類學、社會學、宗教學等範疇。孫教授除個人專著外,主編的學術叢書和學術期刊甚多,在中外學界產生了很大影響。

孫教授從當碩士研究生起,即協助導師編纂「中國社會史叢書」,成為最年輕的編委。2002年與楊念群教授等發起祖述梁啟超的「新史學」運動,創辦《新社會史》(後更名為《新史學》)集刊。2006年,他在日本著名的國家研究機構——國際日本文化研究中心組織了「概念史」研究團隊,進行比較研究。

2013年孫教授全職回國後,挖掘了南京大學歷史上「學衡」這一文化符號,創辦學衡研究院,十餘年間主編叢書、集刊十餘種,如《亞洲概念史研究》《學衡爾雅文庫》等等。他亦與國際學界交往密切,參與過眾多合作研究項目,擔任重要學術期刊的編委或特邀編輯。

剛到澳門大學,孫教授隨即與王笛教授等主辦《中國公共史學集刊》。他認為,要成為港澳最好的歷史系,必須有自己的刊物;此外,還需要挖掘獨有的歷史和文化資源,創立屬於自己的學術品牌。

以「記憶之場」重釋澳門

孫江教授指出,中國傳統歷史學追求司馬遷的「究天人之際,通古今之變」,重視從歷史中窺見規律;惟自18世紀末以來,人們對未來的願景已反過來驅動人類歷史向前發展。

孫教授主編並翻譯的法國重要記憶研究巨著《記憶之場》(Les Lieux de Mémoire)正在陸續出版,共有15卷。該書由法國史學家皮埃爾.諾拉(Pierre Nora)主編,匯總了法國集體記憶研究的成果,是當代國際學界深具影響力的記憶研究著作。「記憶之場」由場所(lieux)和記憶(mémoire)組成,泛指具有集體記憶的特定地點、物體、事件,乃至抽象的觀念,是建構歷史敘事的重要元素。「記憶之場」的特徵可一分為三:實在性,真實存在的如檔案館、敬禮儀式、世代觀念等;象徵性,基於某事或某人經歷而存在的特徵;功能性,承載形塑和傳承記憶的職能。

隨著人們在「記憶之場」持續活動並存取記憶,歷史與當下得以連結,並將對未來有所啟迪。在將《記憶之場》這部煌煌巨著引入中文世界的同時,孫教授亦將相關研究方法導入具體的研究中。

在孫教授的眼中,澳門是一個連結東西古今的「記憶之場」,除世界文化遺產外,街名、宗教、語言、習慣等,無不蘊含巨大而複雜的人文記憶。從時間線上,澳門的歷史可粗略劃分為前殖民時期、殖民時期和回歸後的新時期。他積極推動以「記憶之場」為方法重構澳門歷史敘事。他補充道:「澳門的歷史是殖民、回歸與全球化交織的產物,應以本地為視角重新予以詮釋。澳門亦足以成為一部全球在地化(glocalisation)的歷史敘述的範本。」

在孫江教授的帶領下,澳大歷史系先後主辦了「澳門:東西融匯的記憶之場」國際研討會和「記憶之場的理論與實踐」學術工作坊。他表示,澳門大學的跨學科基礎、國際化師資以及全球交流網,將成為有關研究的重大助力。

從澳門出發的全球史

孫教授正在深度思考以澳門為中心,連結歐洲、非洲、亞洲和美洲的中國全球史敘事的可能性。他認為,伴隨全球化的展開和曲折萌生,全球史研究迎來了反躬自省的契機。如何繼承全球史之前的「全球史」——如依附理論(Dependency Theory)、世界體系(World System)的成果,如何在「物的移動」(movement of materials)一邊倒的研究之外,強化關於「人的移動」 (movement of people)、「知的移動」(movement of knowledge)、「靈的移動」(movement of spirits),是其今後個人和團隊研究的主方向。

為深入了解澳門歷史的淵源和脈絡,孫教授除考察大灣區外,今年暑假遠赴里斯本,尋訪史料和史跡。他於熱羅尼莫斯修道院(Mosteiro dos Jerónimos),徘徊在曾旅居澳門的詩人賈梅士(Luís de Camões)之墓旁發掘細節。新學期開始後,他一邊推進相關研究,一邊在澳大修讀葡文,意欲為後續研讀文獻奠定基礎。可見其研究風格不僅深究文本,更堅持親身走進歷史現場,汲取先賢之思,感受空間與記憶。

來到澳門大學不過一年多的光景,孫江教授的辦公室已四面環書,而用來承載這些書本的,只是幾個毫不起眼的金屬文具櫃。「這些都是為了方便研究而搜羅的書,項目結束後便會轉贈出去。」他的書不止在書架上,還深印在腦海中,跟隨著他的雙腳走遍世界各地,鑄刻成一部部新的學術著作,引領歷史研究的發展。

孫江教授簡介

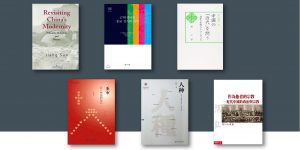

孫江是澳門大學講座教授、歷史系主任,南京大學學衡研究院名譽院長,中華人民共和國教育部「長江學者」特聘教授,國務院學位委員會第八屆中國史學科評議組成員。著有《重審中國的現代性:族群、宗教與國家》(Revisiting China’s Modernity: Ethnicity, Religion, and Nation)、《近代中國的宗教.結社與權力》(근대 중국의 종교.결사와 권력)、《追尋中國的「近代」——歷史.記憶.身份認同》(中国の「近代」を問う——歴史・記憶・アイデンティティ)等六部外文著作,著有《重審中國的「近代」——在思想與社會之間》《重審近代中國的結社》《微觀中國的近代》等八部中文著作,發表英、日、韓、西外文論文60餘篇。主編《學衡爾雅文庫》叢書、《亞洲概念史研究》集刊,系《新史學》集刊共同召集人,擔任《記憶、思維與媒介》(Memory, Mind & Media,劍橋大學出版社)、《概念與溝通》(개념과소통)等學術期刊編輯委員會成員。

文 : 關家熹

圖 : 何杰平、部分由受訪者提供

來源:《澳大新語》第32期

帶領澳大歷史系舉辦「澳門:東西融匯的記憶之場」國際研討會--300x191.jpg)