在微觀世界的原子尺度限域空間中,物質會展現出「奇特」的傳輸行為,澳門大學應用物理及材料工程研究院助理教授孫鵬展不僅揭開這一現象背後的科學原理,更將其轉化為高效的分離技術,為能源領域「高能耗、低效率」的困境開闢了全新的解決方案。憑這一卓越成就,他登上《麻省理工科技評論》「35歲以下科技創新35人」榜單,成為澳門科研界的一顆耀眼新星。從清華的求學歲月,到問道於諾貝爾獎得主門下,孫鵬展教授愈發專注於挑戰基礎科學難題,為未來實際應用奠定基石。

問道於微,佈局於遠

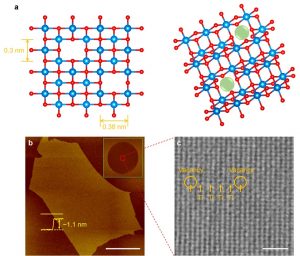

走進孫鵬展教授的實驗室,電子顯微鏡前總是聚集著他與團隊的身影,螢幕上那片僅有原子厚度的透明薄膜——他們開發的「新型超薄多孔質子交換膜」,是他們著迷於研究微小的質子傳輸現象的成果。「應用的種子,往往埋藏於對細微問題的深刻理解之中。」孫鵬展這句常掛在口邊的話,成為他深耕質子傳輸現象的動力。

這層透明薄膜,像是一面極致精密且堅韌的「分子篩」,能在高溫環境中精準篩選並傳導質子,又能完全阻隔其他氣體與離子,一舉解決了如石墨烯等材料在高溫下易失效、傳導效率低的痛點。而這項突破,不僅將商業質子膜的效能提升十倍以上,更為高溫燃料電池技術打開了新世界。未來,從氫能汽車到分散式能源系統,都有望因此擁有更長的壽命、更強的環境適應力與更低的運營成本。

更重要的是,這精密材料並非實驗室的「空中樓閣」,透過「逐層靜電組裝」技術,它可實現大規模製備,為通往工業化生產鋪平道路。2022年加盟澳大後,孫鵬展帶領團隊埋首研究,最終突破瓶頸,讓超薄質子交換膜的傳導效率超越國際標準,為氫燃料電池技術帶來全新思路。

著迷於公式背後的原理

對微觀機理的執著探索,始於孫鵬展在清華大學的求學歲月。2008年他考入清華大學機械工程系,大二時讀到朱宏偉教授所著的《碳納米管》,從此被碳納米材料的微觀世界深深吸引。書中揭示的「結構決定特性」原理,讓他意識到材料科學的魅力不在於宏觀製造,而在於微觀世界中公式與定律對材料本質的支配。「我對機械製造興趣不大,反而徹底著迷於公式背後的物理化學原理——那種通過基礎原理預測材料特性、從原子層面理解世界運行規律的美,如同藝術一樣令人興奮。」

這份熱愛,促使孫鵬展在博士階段選擇清華材料學院,聚焦於二維材料的微觀機理研究。對他而言,這不僅是專業的轉換,更是將興趣深化為學術方向的重要抉擇,期間樂趣無窮,「探索過程如同在原子級別的解謎遊戲中尋找藝術感。甚至期末考一結束,我便會走進實驗室,連假期都捨不得離開。」孫鵬展笑說。

僅用了八年,孫鵬展便完成在清華的本科、博士生涯,他認為期間最大的收穫是清晰自己的科研追求。攻讀博士時研究氧化石墨烯薄膜分離機制,他發現文獻中對微觀傳輸途徑的解釋較為模糊。「盡信書不如無書」,他開始深入推敲「不同離子對石墨烯的穿透性」這一最基礎的問題。對底層邏輯的執著,最終引領他於2016年遠赴英國曼徹斯特大學,師從諾貝爾獎得主Andre K. Geim,開創二維材料研究的新方向。

科研的審美觀

在曼大的實驗室裡,孫鵬展經歷科研生涯的重要蛻變。「如果你只想發文章,那你不該來這裡。」Geim教授時常叮囑學生的一句話,反覆提醒他對問題本質的追求才是科學之道。初到實驗室時,他在頂尖團隊中倍感壓力,他需要在眾多優秀同儕間凸顯自身價值。「我清楚知道,我必須證明自己。」

疫情期間被迫暫離實驗室,為孫鵬展創造了一個契機,他專注梳理實驗數據,發掘出被忽略的規律,最終提出關於氣體分子在原子級别二維孔道中傳輸行為的全新解讀,並將其整理成報告與初步分析結果,寄給Geim教授。

Geim教授的回信,開啟了師徒二人每日數小時的深入討論,最後促成研究小組共同攻克二維材料氣體分離的關鍵難題。更重要的是,他在這段過程中培養出對科學問題的「審美」與判斷力。

「我學會區分甚麼是真正重要的問題,甚麼只是看起來熱門,」他說,「這種直覺,就像一種科研的品味。」他從喜歡的畫家木心對藝術的見解中得到啟發,深信對「美」與「本質」的追求,是原始創新的核心。「若缺乏這種審美,再多知識可能也拯救不了你。」

麻省理工的「試金石」

即便擁有清華與曼大的紮實訓練,孫鵬展仍須面對許多青年學者共同的現實挑戰:如何吸引優秀學生加入一個尚在起步階段的課題組?「再高的科學品味,也得先有隊員一起幹活才行啊。」他笑言。這促使他決定申請《麻省理工科技評論》的「35歲以下科技創新35人」——他不諱言其中帶有「擦亮招牌」、凝聚學生的考慮。

該榜單素以評審嚴苛、聚焦未來突破性科技聞名,而他卻對獲獎表現得格外淡然:「朋友推薦我申請,說這是讓學術圈認識你的快車道,我其實沒抱太大期待。」然而真金自會發光,他在二維材料分子傳輸機理方面的原創發現,為清潔能源領域的技術突破提供關鍵理論支撐,最終打動評審,不僅成為2023年度中國35人之一,更成為中國區獲選者中唯一的澳門代表。

獲獎為他帶來了更多資源與關注,但孫鵬展始終清醒。「MIT的榮譽就像一面鏡子,提醒你甚麼是真正的創新,」他強調,該獎項的評選標準並非論文數量,而是「是否敢於挑戰固有框架」——這正與他在英國培養的「科學品味」不謀而合。這份榮譽不僅是對他過去研究的肯定,更為他打開意想不到的科學視野。透過MIT組織的跨領域交流,他與來自人工智能、生物醫療、信息科學等領域的創新者深度對話。

「我意識到,這個獎的價值不是頭銜,而是讓你有機會和一群『怪才』互相碰撞,」他感慨道。在一場交流中,一位從事腦機接口的博士後向他提問:「為甚麼不將你的離子薄膜用於神經元信號傳導?」這句提問啟發了他,也重塑了他對研究框架的想像。

如今,他如願在澳大吸引一批年輕學子與學者,組建起研究團隊,正嘗試將離子傳輸機制拓展至神經形態器件領域,目標是打破傳統計算的能耗瓶頸。「科學的價值不在獎項光環,而在於對未知始終保有的好奇與探索,」他總結道,「獲獎只是插曲,重要的是你能否持續提出有價值的問題。」

「修河築基」的科研哲學

孫鵬展教授以「修建河道」比喻基礎研究:首重河道本身的深邃與堅固,而非急於看到水流歸海。他所深耕的原子級傳輸機制,便是這「修河築基」之舉。這份堅守,本身就需要自由的學術環境來滋養。正如孫教授所言,澳大的信任與包容,讓研究者可自由遊走於基礎與應用之間,遵循自身的科研節奏,為研究打開新維度,讓跨域融合看到新可能。

孫鵬展教授簡介

孫鵬展,應用物理及材料工程研究院助理教授,於2012年與2016年分別獲得清華大學機械工程及自動化學士學位、材料科學與工程博士學位。其研究聚焦於強限域環境中物質輸運的機理與應用,近年主要利用二維晶體構建納米至亞納米尺度限域通道,探索離子、原子與分子的選擇性輸運行為,相關成果發表於《自然》《美國國家科學院院刊》《自然通訊》《科學進展》(Science Advances)等國際頂尖期刊。他亦曾獲國家自然科學基金優秀青年科學基金項目(港澳)、美國材料研究學會研究生獎、清華大學特等獎學金等多項榮譽。