澳門大學認知與腦科學研究中心助理教授伍海燕的研究團隊使用顱內電生理信號探討人類在進行逃跑反應時的神經機制,發現認知恐懼迴路會在處理信息時把人類感受到的威脅水平記錄下來;反應性恐懼迴路則更多在人類實際逃跑時被顯著激活。相關研究成果已發表於國際知名綜合性學術期刊《自然通訊》(Nature Communications)。

逃跑是人類和動物在面臨攻擊時的一種重要防禦行為。逃跑行為包括不同階段,其核心是捕食者出現後,被捕食者必須感知和處理當前的威脅信息(信息處理階段),然後選擇最佳時機逃跑(逃跑階段)。近年來,科學家通過核磁、腦電等設備,在人類和動物水平上探索了其在逃跑反應中的神經機制。過往研究發現,在逃跑行為中有兩個恐懼迴路被激活:反應性恐懼迴路和認知性恐懼迴路。然而,研究人員對相關恐懼迴路在逃離的不同階段中的具體作用的理解仍然有限。此外,反應性恐懼和認知性恐懼迴路之間的相互作用仍未被探索。伍海燕團隊採集了癲癇患者進行逃跑任務的顱內腦電數據,研究不同神經迴路在逃跑的不同階段中的作用。

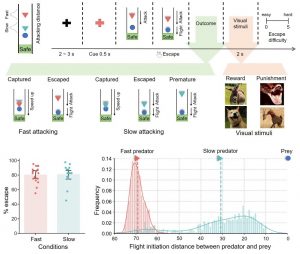

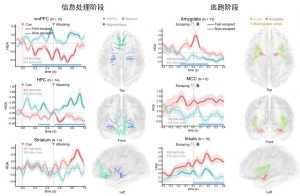

在該研究中,研究團隊使用了“逃跑起始距離任務”(FID Task)。在該逃跑任務中,參與者被要求將自己想像成獵物,並需要逃離一名虛擬捕食者。捕食者亦分為兩種不同緊迫程度:快速攻擊和慢速攻擊。快速攻擊的捕食者會更早發起攻擊,這需要參與者快速地作出逃跑決定;緩慢攻擊的捕食者會更晚發起攻擊,從而有更多時間和更大緩沖區逃跑。其後,研究團隊對參與者進行任務時的六個腦區的高伽馬頻段激活情況進行分析,以獲得參與整個逃跑過程的大腦區域內局部神經元的群體活動。通過對比參與者在面對不同類型的攻擊時的電信號活動,了解人類在面對不同類型威脅下的神經激活情況。

在行為水平上,該研究發現面對快攻擊時,參與者會更快選擇逃跑,而在面對慢速攻擊時則相反。在神經層面上,該研究發現認知恐懼迴路中的大腦區域,包括腹內側前額葉皮層(vmPFC)和海馬體,在信息處理階段編碼了威脅水平。而在實際逃生階段,特別是在快速攻擊的情況下,反應性恐懼迴路,包括中扣帶皮層和杏仁核,被顯著激活。研究團隊還觀察到在快速攻擊下,出現從杏仁核到腹內側前額葉皮層的顯著Theta波段信息流動,表明反應性恐懼迴路和認知恐懼迴路之間存在動態通信。該相互作用可能使人在迫在眉睫的威脅下作出快速反應,這對生存至關重要。相關發現闡明了反應性恐懼迴路和認知恐懼迴路在促進人類成功逃生行為中的獨特且互補的作用。該發現有助深入理解人類在面對不同威脅時的神經機制,為通過神經調控提高人類威脅下決策的能力提供潛在靶點。

該研究的共同通訊作者為伍海燕及廈門弘愛醫院主任醫師姚一,前三作者分別為澳大認知與腦科學研究中心博士生張皓銘、時任研究助理成嘉予、博士生胡可羽,共同作者包括廈門弘愛醫院副主任醫師王逢鵬、美國國家心理健康研究所博士漆松、南方科技大學副教授劉泉影和加州理工學院教授Dean Mobbs。該研究由澳門特別行政區科學技術發展基金(檔案編號:0127/2020/A3、0041/2022/A)、深港澳科技計劃項目(C類)(檔案編號:SGDX2020110309280100)、廣東省自然科學基金(檔案編號:2021A1515012509)、澳門大學(檔案編號:SRG2020-00027-ICI、MYRG2022-00188-ICI)資助。全文可瀏覽:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60666-9。

| 新聞來源:協同創新研究院 | |

| 媒體聯繫: | |

| 澳門大學傳訊部 | |

| 李巧雲 | 電話:(853) 88228004 |

| 梁曉珊 | 電話:(853) 88228009 |

| 電郵: | prs.media@um.edu.mo |