澳門大學健康科學學院教授郭珩輝、中國科學院深圳先進技術研究院特聘教授耿晉及研究員戴卓君成功利用活的大腸桿菌製造出一種由金元素和聚合物組成的納米材料,即把大腸桿菌變成一座“微型工廠”,自動生產金-聚合物納米複合物。這項技術環保且高效,有望應用於醫療、環保、能源、電子科技等領域。該研究已發表於國際知名期刊《Angewandte Chemie International Edition》。

將活體生物系統作為材料合成平台,已成為功能性納米複合材料研究的一個重要方向。相比傳統的體外合成方法,細胞內原位構建材料具有環境友好、反應溫和、空間控制精確等優勢。因此,如何有效調動細胞這一“天然反應器”的功能,引導其在體內合成複雜納米結構,成為當前極需攻克的關鍵技術難題。

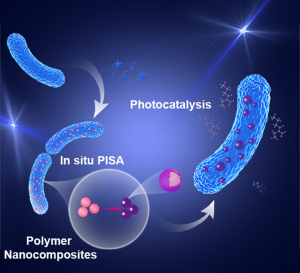

研究團隊設計了一系列結構和電荷性質不同的大分子鏈轉移劑,通過RAFT聚合機制在細胞內引發自組裝。結果發現,不同電荷特性的聚合物與細胞膜的相互作用差異顯著,直接影響材料的空間分佈。某些配方更傾向於在細胞內部形成納米複合物,而另一些則主要定位於細胞表面。這一結果為調控納米材料的合成位置提供了可行策略:只需調整反應體系中的關鍵成分,即可實現在胞內或胞外構築功能材料。

除了材料合成,該體系在功能拓展方面也表現出良好潛力。團隊進一步利用“負載”金-聚合物複合材料的大腸桿菌,開展了光催化反應研究。結果表明,這些“雜合細菌”能夠在溫和條件下催化醛醇縮合反應,有效合成2-乙基己烯醛。此外,複合材料中的金納米顆粒可吸收可見光,激發高能電子,從而提升聚合物材料的光催化活性。在染料羅丹明B的降解實驗中,該體系亦表現出優異效率,顯示出在環境治理領域的應用潛力。

該研究展示了活細菌在納米複合材料原位構建中的獨特優勢,為綠色合成提供了新策略。通過精確調控細胞內外的反應行為,該方法有望在催化、傳感、生物製造等領域實現更廣泛應用。

耿晉、戴卓君和郭珩輝為該研究的共同通訊作者,澳大健康科學學院及深圳先進院聯合培養博士生張詩玲為第一作者。該研究獲得國家自然科學基金(檔案編號:22475230)、國家重點研發計劃(檔案編號:2024YFF0507803)、廣東省珠江人才計劃(檔案編號:2019QN01Y127)、深圳市醫學研究專項(檔案編號:D2403001)、澳門特別行政區科學技術發展基金(檔案編號:0027/2022/A1)、澳門大學—何鴻燊博士醫療拓展基金會“揚帆追夢、創啟未來”資助計劃(檔案編號:SHMDF-VSEP/2024/002)等支持。全文可瀏覽:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ange.202504936。

| 新聞來源:健康科學學院 | |

| 媒體聯繫: | |

| 澳門大學傳訊部 | |

| 李巧雲 | 電話:(853) 88228004 |

| 梁曉珊 | 電話:(853) 88228009 |

| 電郵: | prs.media@um.edu.mo |