在資訊泛濫、全球挑戰複雜的時代,圖解(Diagrams)成為引導人類理解世界的重要工具——然而,它絕非新鮮事。其出現時間比書面語言還要早五倍,從石器時代的洞穴標記一路演變到今天的互動式可視化,這長達一萬五千年歷史的圖解思維譜系,為科學與藝術領域帶來新思考。

主動促進理解和創新的工具

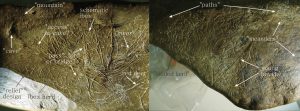

圖解是連接抽象思維與視覺呈現的重要橋樑。人類已知的最早圖解之一,是在西班牙阿邦茨洞穴中發現的一塊約公元前13,600年的石板上。它不但描繪了山谷的地貌、水路和野生動物等地理特徵,更通過對路徑、狩獵場和獸群遷徙的具象化,暗示了時間和戰略元素。

這件文物揭示了圖解的基本事實:其不只是被動記錄,更是幫助主動理解和創新的工具。從洞穴壁畫到數字化形式,圖解正成為跨界於科學與藝術實踐之間的獨特創作模式。

圖解的科學性與藝術性

觀察發現,圖解在科學實驗室和當代藝術實踐中驚人地相似,這有助我們深入研究圖解式思維如何在兩個領域中生成知識,進而構建分析圖解的框架。我們從中總結出四種同中有異的圖解製作方法:

1)生成性圖解:用於創新性實驗的動態工具。科學家利用可視化方式進行腦力激盪,構建新假設與解決方案,而尼古拉斯.根斯特勒和朱莉.梅赫雷圖等藝術家,則用它開拓視覺和概念上的新可能。於是,繪製標記的過程成為一種思考形式,將原有想法不斷重構,從而產生新見解。

2)簡化性圖解:科學家和藝術家常創作出如羅蘭.巴特所說「質樸且神聖簡約美學」的圖像,即簡化至最核心的元素。科學家通過簡化或降低複雜性來控制特定變量或關係,而伊夫.內茨哈默等藝術家則將簡化推向極致,塑造出視覺鮮明,蘊含複雜心理意象的作品。

3)符號性圖解:網格、刻度、坐標軸等科學符號常出現在科學和藝術領域。科學家將其用於科學測量,而安玟炡等藝術家則重新詮釋,以生動且幽默的方式,通過客觀的科學方法重構主觀的童年記憶。

4)具身性圖解:科學家和藝術家均意識到肢體和動作在理解複雜概念中的重要性。科學家經常用手勢解釋分子相互作用或數學概念,而瑪麗艾拉.格雷爾等藝術家則將身體視為探索和交流的圖解工具。

科學的詩學:基於實踐的研究

上述這四種圖解製作方法常在當代藝術實踐中相互交融,這一點,正好在我於香港策劃的一場名為「好奇心櫃: 21世紀奇物館(A Cabinet of Curiosities: A Wunderkammer for the 21st Century)」的展覽中得到充分展示。其匯聚了40位國際藝術家和科學家的作品,探索圖解是如何形成人們對複雜現象的理解,有的作品更展示了不同圖解的合力作用。

本人的藝術裝置《Perpetual Motion》展出於其中,它包含一塊特別設計的地氈,通過符號性圖解和具身性圖解,把諾貝爾獎得主邁–布里特.莫澤和愛德華.莫澤關於大腦網格細胞的研究化為複雜的幾何圖案,參觀者可在這件裝置上穿行,以身體感受複雜的科學概念。另外還安排了現代舞者在地氈上演出,舞者形神相契,帶出作品將科學理解與身體體驗動態結合的深層含義。

另外,鄧伯軒的藝術裝置《慣性》同樣在藝術詮釋與科學精確性之間巧妙平衡。他移除了鐘面上的時針和分針,並以指南針取代秒針,將關於磁場空間和時間周期的迷人效果視覺化。這裝置在混沌與同步之間交替變換,既準確展示物理原理,也飽含對時間和聯繫的詩意思索。

連接過去與未來:成果與啟示

四種圖解方法及其在展覽中的應用反映一個事實:科學圖解與藝術圖解之間的界限遠沒有傳統認知中那麼涇渭分明。該發現為視覺思維的未來發展帶來重要啟示。

數字技術革新了製作圖解的方式,還擴展了圖解的表意範圍,如互動式可視化助力探索多維資訊,而擴增實境能將圖解資訊疊加到現實世界中。面對從氣候變化到人工智能治理等日益複雜的全球挑戰,整合這些方式至關重要。現代圖解製作者不僅在科學精確性與藝術洞察力之間搭建橋樑,還須連通人類認知與機器學習、地方行動與全球發展,以及過去經驗智慧與未來創新願景。

如此一來,圖解延續自洞穴壁畫起始的征程,引導我們以嶄新視角觀察、理解世界,激發對未來世界的想像與塑造。

作者簡介

Michael Whittle 是澳門大學人文學院藝術與設計系當代藝術副教授。他的跨學科研究主要探究科學與藝術在視覺化實踐中的交匯。他起初學習生物化學,後轉為學習美術,這一雙重學術背景影響了他對視覺思維工具的研究。他在英國倫敦皇家藝術學院取得雕塑碩士學位,並以日本文部省研究學者身份在京都藝術大學獲得雕塑博士學位,其博士論文聚焦於當代藝術實踐中的圖解思維。

文 : Michael Whittle

圖 : Michael Whittle、Pilar Utrilla

中文翻譯 : 郭麗雅

來源:《澳大新語》第31期

「學術研究」為投稿欄目,內容僅代表作者個人意見。