對全身癱瘓的患者而言,這是最殘酷的困境——清醒的意識被困在無法動彈的軀體中。如今的腦機交互(Brain-Computer Interface,簡稱BCI)技術,就像一台需要複雜指令的機器:患者須刻意想著「移動右手手指」,系統才能辨識並轉化為機械義肢的動作。但如果我們能繞過繁瑣的「意識指令」,直接解讀大腦深處最原始的意圖信號呢?

這正是澳門大學認知與腦科學研究中心副教授Michiel Spapé正在推動的BCI前沿研究。與傳統BCI技術截然不同的是,這項研究不再要求用家在腦海重覆動作指令,而是直擊人類意識的核心,即解碼大腦的原始動機——例如從杯子中飲水的慾望,而非完成飲水所需的肌肉運動。這項研究將塑造人機互動的未來,只需「想要」就能操控智能設備,為「意念即指令」的BCI新時代鋪路。

攻關腦機交互的根本難題

Michiel Spapé教授一直試圖攻克一個重要的謎題:如何將主觀的「意識」,轉化為可解碼的科學語言?現有的BCI技術是通過檢測大腦活動產生的電信號,將其轉化為電腦能夠理解的指令,實現大腦對外部設備的控制。這項技術雖然能解讀人類意念,但實際應用中存在明顯的不自然。

Spapé教授以「飲水」這個日常動作為例:人腦在執行「拿起水杯」這簡單的動作時,能無意識地流暢整合舉臂、前伸、握取等細微指令,猶如呼吸般自然。然而現有BCI卻反其道而行,硬生生將這串一氣呵成的連貫動作,拆解成「先想像舉臂高度,再計算前伸距離,最後模擬五指握姿」等繁瑣的意識指令。這種「分解式操作」既違背大腦本能,更讓簡單的動作變得費神。「怎樣令操作像呼吸一樣自然?」在澳大認知與腦科學研究中心裡,Spapé教授正引領團隊攻克這道「卡脖子」難題,推進「意念」控制機器的技術向前。

經過不懈努力,Spapé教授與團隊成功開發出基於「神經適應模型」的雙向BCI系統。這項技術能夠即時分析大腦活動,精準判讀使用者當下的動機與情緒狀態,並據此執行相應動作或實現更高層次的互動。透過整合「生成式人工智慧」的學習與訓練能力,該系統可以解讀我們對不同刺激的本能反應,從而實現遠超傳統單純動作控制的先進腦控互動體驗。

Spapé教授團隊正在開發的「AI導師」系統便是該研究的其中一項應用。此系統結合「神經適應建模」與「多模態情感AI」,並搭載基於Deepseek技術的AI代理,扮演教學輔助角色。透過分析學生的面部表情、語音語調及腦電圖數據,捕捉其大腦釋放的意識信號,即時判斷其挫折感、專注度及頓悟時刻等情感狀態關鍵指標。當系統檢測到挫敗感或興趣下降時,就表示需要調整教學策略。例如簡化材料或者重覆關鍵概念。這項技術有望顯著提升學習成效,特別適用於遠程學習情境與自主學習階段。

「這就像跳探戈一樣,」Spapé教授形象地比喻,「理想的互動應該是雙方默契配合,而非一方生硬地跟隨指令。我們致力為腦機介面創造一種嶄新的溝通方式。」

捕捉大腦的「第一人稱體驗」

Spapé教授研究的核心目標,在於推動BCI系統突破單純動作解碼的局限,進一步捕捉行為背後的動機維度——即人們真正的慾望本質,以及執行動作時的主觀感受。這項研究奠基於認知科學的重要發現:自然行為源自「感知—動作—情感」的整合循環,而非孤立的運動指令。傳統BCI系統往往將大腦視為「生物遙控器」,僅將神經訊號轉譯為單向指令(例如「將機械手臂移向杯子」),卻忽略了情感回饋,如觸碰燙手杯子時的退縮衝動,或是穩握物品時的滿足感。

要真正模擬這循環,Spapé教授強調BCI技術須突破現有範式。新一代BCI不僅需要解讀運動指令,更須捕捉大腦的「第一人稱體驗」,也就是構成人類意識基礎的主觀感受,例如看到紅色時「覺得鮮豔」的視覺體驗、被針刺到「感到痛」的觸覺、聞到咖啡香時「喚起記憶」的聯想。

Spapé教授解釋,想像你向天生失明人士描述「紅色」,但無法傳達「紅的感覺」——這正是「第一人稱體驗」的不可替代性,更是對意識科學的挑戰:如何將第一人稱主觀與第三人稱客觀這兩種視角結合,以真正理解「意識」從大腦中湧現。目前,他和團隊正努力透過實驗,將主觀的「第一人稱體驗」轉化為可量化的數據,並與大腦活動對應,推論哪些大腦機制能產生特定的意識體驗。

為腦科學研究注入新動力

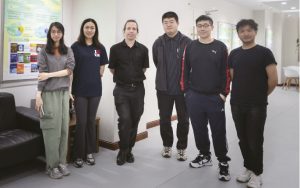

Spapé教授於2023年加入澳大,擔任認知與腦科學研究中心副教授,他不僅為澳大帶來前沿的腦科學研究視野,更以其獨特的跨學科背景為「認知神經科學碩士課程」注入創新活力,將其在心理學、神經科學、計算機科學等豐富而全面的知識傳授予學生。

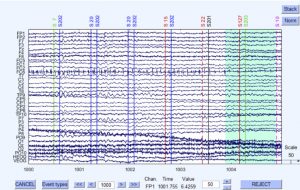

Spapé教授的跨學科的專業造詣,源於永不滿足的求知慾與突破傳統學術疆界的決心。最初專攻認知心理學的他,很快便被人類心智深層的複雜性所吸引。回顧求學歷程,他分享道:「最初我只是個對人類心智著迷的心理系學生。但在荷蘭萊頓大學攻讀博士期間,當我第一次看見並理解腦電圖(EEG)那些雜亂波動的腦波線條時,彷彿大腦正對我低語它的秘密。」

這番頓悟徹底改變了Spapé教授的學術軌跡,也深化了他對神經科學的投入。博士畢業後,他前往英國諾丁漢大學從事博士後研究,專注於運動控制的電生理學機制。期間,他深入鑽研信號處理技術,沉浸於神經元與神經回路的世界中。隨後四年,他在芬蘭赫爾辛基信息技術研究所任職,研究電腦媒介觸覺技術,並與頂尖電腦科學家展開合作。

這段學術探索之旅讓Spapé教授有了更深刻的體悟:「我的學術本質始終是心理學。我真正渴望理解的,是心智(mind)運作的奧秘,而不僅是大腦的生理機制。」這牽引正是他先後回到利物浦大學、赫爾辛基大學心理學系任教。對他而言,神經科學是揭開心智奧秘的精密儀器,電腦科學則是模擬它的強大工具。「但若要推動真正的變革,關鍵在於建立心理學與科技間平等對話的夥伴關係——讓技術為人文服務。」

多年來,Spapé教授始終致力於跨學科合作,與電腦科學家及工程師緊密配合以實現研究突破。如今在澳大,他充分運用其歐洲學術網絡,拓展學生的國際研究視野。其中一項他幽默稱為「間諜對間諜行動」,便是定期安排其學生與赫爾辛基的研究夥伴進行線上會議,促進深度的跨境學術協作。

「學術合作的本質,在於建立持久的對話橋樑。學生不僅能了解其他國家的研究模式,並從中提升英語溝通能力。更多時候,這些交流會激發新想法,促成新合作。就在上個月,我們與芬蘭學者舉行了一場富有成效的線上會議,共同優化多項聯合研究計劃。」

讓科技成為身體的一部分

在實驗室中,Spapé教授與團隊正致力於將大腦的「主觀意識」轉化為可操控的機械動作,更深入而言,是聚焦於如何讓機器真正理解「觸覺反饋」的細微差異。「這項基礎研究將為人機互動開創全新可能,對未來智能肢體輔具發展具有革命性意義。」Spapé教授表示,「或許不久的將來,科技將不再只是冰冷的工具,而能真正成為身體的自然延伸。」

捕捉大腦「意識」,開啟腦機交互的新局面,是一條極具挑戰的道路,Spapé教授如同他所敬重的2024年諾貝爾物理學獎得主、認知心理學家Geoffrey Hinton教授一樣,始終對人工神經網路與機器學習領域滿懷熱忱,他將繼續深耕「意識」難題,重塑人機對話本質。「我希望在這條路上留下自己的足跡,用突破性的發現,為人機共生的新紀元奠定理論基礎與技術基石。」

Michiel Spapé教授簡介

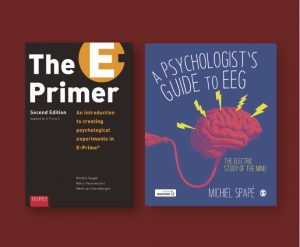

Michiel Spapé是澳門大學科技學院副教授、協同創新研究院認知與腦科學研究中心副教授,於荷蘭萊頓大學獲得心理學博士學位,隨後分別在英國諾丁漢大學、芬蘭赫爾辛基資訊技術研究所、英國利物浦希望大學,以及芬蘭赫爾辛基大學從事大腦與意識研究。曾撰寫或合著74篇同行評審文章、兩本教科書和一項專利,並擔任Psychological Research和Frontiers in Psychology: Cognition的副編輯。

文 : 余偉業

圖 : 蔡俊祥,部分由受訪者提供

來源:《澳大新語》第31期