對大多數家庭而言,房產是最大的一項投資。房地產市場的起伏不僅影響業主,也牽動整體經濟。當房價上漲,人們通常覺得自己更富裕,消費也更積極。當房價下跌,消費放緩,影響會向外擴散,有時甚至拖累經濟。

美國聯邦儲備局(簡稱聯儲局)在穩定經濟方面扮演核心角色,其中一個重要工具就是調整利率。但最新研究顯示,聯儲局的發言內容和表達方式,可能與其實際決策一樣重要。

為何反應這麼微弱

房價不僅取決於當下的供需,也深受人們對未來的預期影響。如果買家相信房價繼續上漲,他們可能會急於置業而將房價推至更高。反之,若預期房價下降,市場或因其觀望而導致降溫。這些預期還會影響人們對房屋裝修、出售,或對房地產相關資產的投資決定。

經濟學者曠裴、Carola Binder與唐力在2022年至2025年間進行了大規模線上調查,探討聯儲局的傳訊如何影響美國人對房市的看法。根據團隊刊登於國際頂尖期刊《歐洲經濟學會雜誌》(Journal of the European Economic Association)的研究《中央銀行傳訊與房價預期》(Central Bank Communication and House Price Expectations)顯示,央行傳達的訊息雖具影響力,卻也存在局限。

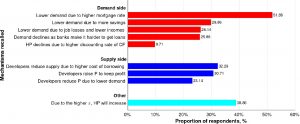

其中一個最令人驚訝的發現是,僅告知人們目前或未來的利率變動,對人們的平均房價預期幾乎沒有影響。研究人員對此感到困惑,因為利率一般被認為是影響住房可負擔性的重要因素之一。

心智模型如何塑造信念

究其根本,在於人們對房地產市場的理解存在差異。美國人對利率與房價之間的關係抱持各種「心智模型」。有些人明白利率上升通常意味著房貸更昂貴,會抑制購屋需求。另一些人則沒有建立這種連結,或認為其他因素(如通貨膨脹)會有更大影響。

如果除向研究參與者提供預期利率外,還簡單解釋經濟學家口中的「房貸利率傳導機制」,結果則大相徑庭。這個解釋指出,聯儲局加息會推高房貸利率,將打消買家置業意願或誘使部分業主低價出售,最終導致房價下跌。在此背景下,參與者顯著下調預期,在一項實驗中平均下降了七個百分點。更值得注意的是,數個月後該影響猶在,反映人們不僅當下的即時反應被動搖,對房地產市場的思考方式亦受改變。

不僅是文字:傳達方式的力量

研究人員還探討了聯儲局傳達訊息的方式是否會影響預期。他們使用聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)的記者會片段,測試參與者在僅接觸講稿文字、僅聆聽發言、或完整觀看含聲音與肢體語言的影片時的反應。結果十分明顯:純文字的效果有限,聲音的影響更強,而影片效果最為顯著。

許多觀眾將鮑威爾的語調與肢體語言解讀為對經濟的負面訊號。有趣的是,對於那些原本認為房價上漲會對自己造成經濟損失的研究參與者而言,這種負面印象反而讓他們預期房價會漲得更兇,或許是因為他們擔心情勢惡化。

個人經驗的重要角色

個人經驗同樣大大影響預期。那些最近剛開始償還房貸或身邊有親友正活躍於房地產市場的人,更傾向於採納「房貸利率傳導機制」。他們的切身經驗似乎構建了一個框架,能將利率與住房成本連繫起來。

對聯儲局的啟示

上述研究的發現對貨幣政策具有重要意涵,顯示聯儲局的傳訊不只是形式,而是一種真正的政策工具。單靠利率調整並不總能改變公眾的預期,然而,若輔以清楚、易懂的解釋,說明這些調整如何影響日常生活,聯儲局的發言就能更有效地改變人們對未來的看法。傳達方式同樣重要,語調與肢體語言會強化訊息,有時甚至比話語本身的效果更強烈。

研究還凸顯了人們對經濟新聞的解讀差異。對某些人而言,來自聯儲局官員的負面訊號意味著住房需求即將減弱,因此他們預測房價會下跌。對另一些人來說,相同訊號卻引發局勢惡化的焦慮,讓他們反而認為價格會上漲。兩種情況都顯示,個人處境與既有信念深刻影響人們如何解讀訊息。

結語

總括而言,央行官員不能假設公眾會像金融專業人士那樣接收技術性資訊。若想真正影響預期,聯儲局必須用淺顯易懂的語言,解釋政策決策與家庭財務之間的聯繫。同時也需要注意語調與表達方式如何修飾訊息。

在房地產市場,如同整體經濟般,預期往往與現實同等重要。聯儲局發言的影響遠遠超越金融市場,悄然重塑每個美國家庭對自己最寶貴資產——房產的看法。

作者簡介

曠裴是澳門大學社會科學學院宏觀經濟學副教授。他於德國法蘭克福大學取得經濟學博士學位,曾任英國伯明翰大學宏觀經濟學副教授及宏觀經濟與金融研究組聯合負責人。

Carola Binder是美國德州大學奧斯汀分校的經濟學副教授。她在加州大學柏克萊分校取得經濟學博士學位。她是美國全國經濟研究所貨幣經濟學研究員、布魯金斯學會的非駐院研究員,以及莫卡特斯中心的資深附屬學者。她也是《美國經濟評論》編輯委員會成員,以及《經濟與統計評論》和《貨幣信貸與銀行雜誌》副編輯。

唐力博士現任英國雷丁大學經濟學講師,曾於英國埃塞克斯大學和密德薩斯大學任教。他在伯明翰大學獲得經濟學博士學位,並在劍橋大學獲得經濟學碩士學位。

文:曠裴、Carola Binder、唐力

圖:曠裴、Carola Binder、唐力、編輯部

來源:《澳大新語》第32期

「學術研究」為投稿欄目,內容僅代表作者個人意見。