澳門大學中華醫藥研究院教授鄭穎及健康科學學院副教授劉子銘的研究團隊成功研發出一種氫氣驅動的高效霧化吸入系統,能促進肺組織修復及有效阻斷促進肺部纖維化的信號通路,為臨床治療肺纖維化提供創新策略。該研究成果已刊登於國際頂級綜合性學術期刊《科學進展》(Science Advances)。

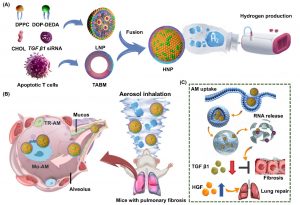

肺纖維化(PF)是一種慢性、進行性且致命的肺間質疾病,目前治療手段極為有限。近年來,肺部基因治療的進展顯示出阻止甚至逆轉肺纖維化的潛力,尤其是針對肺泡上皮細胞的基因突變校正。然而,儘管針對肺泡上皮細胞的基因療法前景可期,其臨床應用仍受制於肺部遞送系統的技術瓶頸。為突破這些限制,研究團隊開發了一種整合三大關鍵組件的霧化吸入系統:1、用於脂質納米顆粒(LNP)霧化的振動網式霧化器;2、利用氫氣的低黏度與抗炎特性增強黏液穿透能力;3、精準給藥控制艙以實現治療劑量的精確調控。研究假設氫氣的獨特性質(如降低雷諾數)可提升肺泡沉積效率並緩解氧化應激。

該策略未以傳統的上皮細胞為靶點,而是聚焦於促纖維化肺泡巨噬細胞(AMs)——此類細胞通過分泌TGFβ1驅動肺纖維化進程。研究團隊通過融合T細胞凋亡體膜與pH響應型DOP-DEDA脂質,設計出混合納米顆粒(HNPs),實現巨噬細胞特異性靶向並強化內體逃逸功能。這些HNPs可將TGFβ1 siRNA遞送至巨噬細胞,抑制纖維化信號傳導的同時,刺激肝細胞生長因子(HGF)生成以促進肺組織修復。氫氣霧化的HNPs在霧化過程中表現出優異穩定性,並通過層流輔助正壓穿透黏液屏障。該療法不僅阻斷纖維化通路,更重編程巨噬細胞表型,調控肺部微環境以實現持續療效。通過整合氫氣與生物膜雜化脂質納米粒,該研究提出一種雙重作用療法,同步解決肺纖維化的遞送挑戰與病理機制,為長期治療開闢新路徑。

該研究通訊作者為鄭穎,共同通訊作者為劉子銘,第一作者為澳大中華醫藥研究院博士生劉暢。研究由澳門特別行政區科學技術發展基金(檔案編號:005/2023/SKL、0086/2021/A2、0003/2023/RIC、0013/2023/RIC)、澳門大學(檔案編號:MYRG-GRG2023-00159-ICMS-UMDF、MYRG-CRG2022-00009-FHS)、國家藥品監督管理局藥用輔料質量控制與評價重點實驗室和廣東省藥品檢驗所(檔案編號:KF2022015)資助。全文可瀏覽:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adt2752。

| 新聞來源:中華醫藥研究院 | |

| 媒體聯繫: | |

| 澳門大學傳訊部 | |

| 李巧雲 | 電話:(853) 88228004 |

| 梁曉珊 | 電話:(853) 88228009 |

| 電郵: | prs.media@um.edu.mo |