Katy Ieong Cheng Ho Weatherly, assistant professor in the Faculty of Education (FED) at the University of Macau (UM), has charted an extraordinary path in the world of music. Her journey began with piano lessons at the age of 6; at 17, she made history as the first student from Macao admitted to The Juilliard School, a world-renowned performing arts conservatory in the US. At 28, she served as the district manager of music and performing arts in Washington, D.C., where she was named a Washington Performing Arts Gala Honouree for her contributions. In 2023, Prof Ho Weatherly joined UM FED as an assistant professor and developed the innovative ‘Lighthouse Framework’ teaching method, injecting new momentum into early childhood music education. In May this year, she received the UM Teaching Excellence Award.

‘I aim to brighten people’s lives with music.’ This statement, simple yet profound, encapsulates Prof Ho Weatherly’s philosophy of music education. Here, the distinguished Juilliard alumna shares her journey and explains what motivated her to step away from the spotlight as a performer to dedicate herself to early childhood music education.

The lingering doubt of a young musician

Prof Ho Weatherly probably never imagined that the violin she first picked up as a little girl, nurtured by her parents’ love for music, would lead her towards two distinct careers in music. Her remarkable talent was evident from a young age. While in secondary school, she won championships in both violin and viola at the Macao Young Musicians Competition. At the age of 17, Prof Ho Weatherly set off for the US to pursue her musical ambitions. After completing one year of high school there, she achieved what countless music students dream of—gaining admission to The Juilliard School. At Juilliard, she earned both her Bachelor of Music and Master of Music degrees.

During her time in the US, Prof Ho Weatherly’s outstanding performance skills earned her a place among the world’s top viola players. She performed extensively across Europe, America, and Asia, frequently appearing as a soloist and chamber musician at iconic venues such as Carnegie Hall and David Geffen Hall at Lincoln Center in New York.

While the challenging and intricate scores Prof Ho Weatherly performed earned her thunderous applause, a deeper question began to emerge. In the quiet hours away from the stage, the bow in her hand seemed to move more slowly, as if weighed down by contemplation. She often found herself asking, ‘What is the true essence of music?’ This question lingered within her musical soul for years, like an invisible string waiting to resonate.

The epiphany in hospice

During Prof Ho Weatherly’s undergraduate studies, a profound experience altered the course of her musical journey, marking the beginning of her transition into a deeper understanding of the purpose of music.

It happened during a charity performance one November, when Prof Ho Weatherly was in her third year at Juilliard. She arrived at a community hospice, where a patient’s family requested that she play Silent Night for their loved one, who likely would not live to see Christmas that year. As the melody filled the room, she felt that the bow was trembling on the strings. For the first time, she felt the incredible power of music as a source of comfort and solace in life.

After playing the song, she broke down in tears in the empty corridor. ‘Silent Night is a simple piece of music, but in that moment, it carried such a profound weight of life that struck me to my core,’ Prof Ho Weatherly recalls. That experience taught her that great performances do not always happen under the spotlight; they can also simply offer warmth and comfort to those who need it most. The impact of that experience was like a stone dropped into a lake, sending out ripples that continued to shape her musical journey. It sparked a deep curiosity about the social significance of music and a desire to share her passion with the wider community. Prof Ho Weatherly began to dream of using music as a tool for change, particularly to uplift those in grassroots communities. It was then that the seeds of community music education began to take root in her heart.

In her fourth year at Juilliard, the conservatory introduced a music education course, and Prof Ho Weatherly was one of only three applicants from her class. Despite the low enrolment, the conservatory decided to proceed with the course after extensive discussions about the required resources and the course’s potential impact. Prof Ho Weatherly recalls, ‘This decision wasn’t easy. The course included internships at primary and secondary schools, which required significant investment for just three students.’ The unwavering support and encouragement from the conservatory ignited her sense of mission, motivating her to participate in various community music activities.

However, when Prof Ho Weatherly stepped into a real classroom for the first time, she was stunned to discover that the performance skills she had learned at the conservatory were of little use. She knew nothing about teaching methods, let alone how to make a lesson plan. Faced with lively and energetic children, she often found herself at a loss. This experience in community teaching led her to make a pivotal decision: after obtaining her Master of Music degree at Juilliard, she enrolled at Teachers College at Columbia University to pursue a Master of Education in Music and Music Education.

Embarking on a journey in music education

While her Julliard performance training taught Prof Ho Weatherly how to be a professional performer, her studies in music education at Columbia University showed her how to use music as a bridge to connect with others. After earning her Master of Education in Music and Music Education, she continued her academic journey as an Enid & Lester Morse Scholar, pursuing a doctoral degree at Columbia University. During this time, she gained extensive hands-on teaching experience. In one internship at a public school in Washington, D.C., she was tasked with teaching 30 children who had never played the violin before. After some reflection, she decided to adjust her teaching objective. Instead of focusing on technical skills like learning vibrato or controlling bow speed, she modified her goal: to inspire the students to willingly pick up the bow and fall in love with music.

To achieve her goal, Prof Ho Weatherly developed creative ways to spark the children’s interest in the violin. For example, she introduced games that combined violin learning with the types of music the children enjoyed. She left no stone unturned in her efforts to capture their attention. Building on this foundation, she encouraged the children’s creativity by broadening their musical horizons. Instead of focusing only on classical composers like Beethoven and Mozart, Prof Ho Weatherly introduced them to the intricate rhythm of African music, invited them to sing the glissando phrases of Indian music, and even incorporated hip-hop and rap. These activities created opportunities for the children to have exposure to, listen to, think about, and discover different types of music. Even when they struggled to follow the beat, the lessons gave Prof Ho Weatherly valuable feedback and deeper insights into teaching. This experience also reshaped her educational philosophy: ‘Education is not about selecting people who are suitable for music performance—it is about helping everyone find themselves through music,’ she explains. This realisation echoed the feelings Prof Ho Weatherly had when playing in the hospice and strengthened her resolve to dedicate herself to music education.

Returning to Macao to train future teachers

Driven by a deep affection for her home city, Prof Ho Weatherly returned to Macao in 2023 and joined the Faculty of Education at the University of Macau as an assistant professor. Drawing on her extensive international teaching experience, she has introduced innovative changes to the local music teacher training system, reshaping both music education and academic research. In her undergraduate courses, including ‘Musicianship’, ‘Teaching of Music’, and ‘Music & Movement’, Prof Ho Weatherly has implemented creative teaching methods. Her approach is guided by a distinct philosophical perspective on music education, one that seeks to go beyond the traditional focus on technical skills. For her, music education should first awaken learners’ inner artistic creativity. It should then nurture their ability to express themselves freely through art. Ultimately, its aim is to cultivate a spiritual character that seeks the true essence of art throughout life.

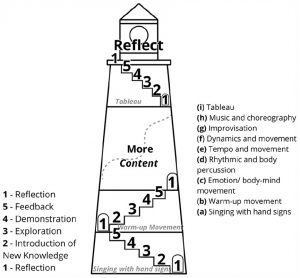

To address the challenges in music teaching training where there are significant differences in foundational music knowledge among pre-service teachers and a general lack of systematic training, Prof Ho Weatherly has developed the ‘Lighthouse Framework’. This teaching model, designed specifically for early childhood music education and training, emphasises inclusiveness and fosters an adaptive and reflective learning environment that accommodates learners at different starting points.

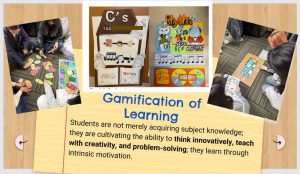

The ‘Lighthouse Framework’ integrates three core concepts into teaching methodology. The first, physical experiences, aims to deepen learners’ perception and understanding of musical elements by creating an interactive connection between body movement and music. The second, constructivism, is based on the idea that learners construct their own understanding of music as they explore it. The third concept, gamification, leverages situational interactions to stimulate intrinsic motivation for learning. ‘The spiral staircase of the lighthouse represents the process of knowledge improvement,’ Prof Ho Weatherly explains, highlighting the framework’s guiding metaphor. At each landing on this staircase, there is a ‘reflection window’ through which pre-service teachers can assess their teaching successes and challenges. This reflective practice is central to their comprehensive training, which involves three main activities: collaboratively designing curricula that meet the developmental needs of young children, maintaining a reflective teaching log, and developing a variety of teaching resources.

Prof Ho Weatherly encourages pre-service teachers to develop innovative teaching methods and design interactive game-based learning activities. As an example, she points to the use of digital music technology, which can transform traditionally abstract music theories into concrete tasks that young children can complete. In this game-like environment, children naturally acquire musical knowledge as they work together to solve challenges. Prof Ho Weatherly also places great importance on training pre-service teachers to be keen observers of children’s behaviours during these activities. She explains, ‘If a child blurts out words like, “It’s too hard. I don’t want to play anymore”, the psychological mechanism behind it is essentially the same as the reaction pattern among university students when they have learning challenges.’ To address such situations, she emphasises that all effective teaching design must be built on the principle of ‘cognitive transformation’. This involves the crucial skill of reconstructing professional musical knowledge into teaching language and activity designs that align with the cognitive development stages of learners across different age groups.

In recent years, Prof Ho Weatherly’s research has focused on the development of giftedness and talent in informal music learning environments, with her findings published in several international academic journals. Between 2024 and 2025, she received two international academic honours: an arts research award from the US National Association for Gifted Children and the Outstanding Emerging Researcher Award from the University of South Florida. Furthermore, her enthusiasm, innovation, and dedication to unleashing her students’ potential earned her the UM Teaching Excellence Award in May 2025.

Philosophy of music education

When asked which piece of music best represents her educational philosophy, Prof Ho Weatherly always points to the rendition of Silent Night she played in 2008. ‘It is the key that unlocked the answer to “why music exists”,’ she explains. Her journey has been one of continuous evolution: from a serendipitous and moving performance during her undergraduate years, to a systematic exploration of music education as a master’s student, to the construction of her core values during her doctoral studies. This transformation was never about ‘giving up playing’, but about expanding the meaning of music to reach more broadly into education. As she puts it, ‘While a performer’s stage is fleeting, an educator’s stage is built in the lives they illuminate with music.’

Profile of Prof Katy Ieong Cheng Ho Weatherly

A violinist and violist born and raised in Macao, Prof Katy Ieong Cheng Ho Weatherly is an assistant professor in the Faculty of Education at UM and the recipient of the 2025 UM Teaching Excellence Award. She holds a bachelor’s degree and a master’s degree in viola performance from The Juilliard School, as well as a master’s degree and a doctorate in music and music education from Columbia University. During her academic journey, she was mentored by renowned violists Heidi Castleman, Misha Amory, and Prof Steven Tenenbom, as well as the distinguished music educator Prof Randall E. Allsup.

As a young musician, Prof Ho Weatherly won multiple violin championships and runner-up titles, as well as viola championships at the Macao Young Musicians Competition, along with awards from the Cultural Affairs Bureau. Her academic and artistic pursuits were supported by scholarships from the Macao SAR government, The Juilliard School, Columbia University, and the Asian Cultural Council. Prof Ho Weatherly’s extensive experience in education includes roles as a strings instructor at Columbia University’s Teachers College, the Teachers College Community School, the Opportunity Music Project, and the Bloomingdale School of Music. She also held leadership positions as the district manager of music and performing arts in Washington, D.C., and as the education director at the International Chamber Orchestra of America. In recognition of her significant contributions to music education, she was named a Washington Performing Arts Gala Honouree.

Chinese Text: Kelvin U

Chinese Editor: Gigi Fan

English Translation: Bess Che

Photo: UM Reporter Yupeng Ying, with some provided by interviewees

Source: My UM Issue 145

Prof Katy Ieong Cheng Ho Weatherly

Prof Ho Weatherly receives the UM Teaching Excellence Award

Prof Ho Weatherly performs at Carnegie Hall in New York

Prof Ho Weatherly performs alongside international musicians

Prof Ho Weatherly teaches music to local children in a community centre in New York

Prof Ho Weatherly joins UM to start a new chapter in music education

Prof Ho Weatherly develops the ‘Lighthouse Framework’

Prof Ho Weatherly encourages students to teach music through games

Students create various music games and teaching aids under Prof Ho Weatherly’s guidance